京都・東山エリアを散策していると、境内にカラフルでユニークなお守りがずらりと並ぶ「八坂庚申堂(やさかこうしんどう)」が目を引きます。鮮やかな「くくり猿」がフォトジェニックで、SNS映えすると人気のお寺です。

今回は、そんな八坂庚申堂の歴史や見どころ、くくり猿のお守りの魅力について詳しくご紹介します!

「八坂庚申堂(やさかこうしんどう)」の歴史

京都市東山区に位置する八坂庚申堂は、正式には「大黒山延命院金剛寺」と呼ばれ、地元では「八坂の庚申さん」として親しまれています。

東山エリアには、清水寺や八坂神社、五重塔の法観寺など有名な神社仏閣が集まり、四季折々の景色と歴史ある町並みを楽しめるため、観光客にも人気のエリアです。

そんな魅力あふれる東山で、ひときわ注目を集めるのが八坂庚申堂。日本三大庚申堂のひとつで、中国の道教由来の「庚申信仰」を日本で最初に広めたお寺としても知られています。

ご本尊である**青面金剛(しょうめんこんごう)**は、道教の神で、庚申の日には人の体内から「三尸(さんし)の虫」が出て悪さをするという教えから、これを抑えるために信仰が始まりました。

青面金剛は、京都の豪族・秦氏が飛鳥時代から守り神として祀ってきたもので、平安時代に入ると、浄蔵貴所(じょうぞうきしょ)という高僧が一般の人々のために960年に八坂庚申堂を創建したと伝えられています。

願いが叶う『くくり猿』のお守り

八坂庚申堂でひときわ目を引くのが、境内を彩るカラフルなくくり猿のお守りです。

このお守りは「欲を捨てることで願いが叶う」という信仰に基づいています。

「くくり猿」とは、欲望を抑えるために縛られて動けない猿を表したお守りで、ちょっと残酷にも見えますが、欲に溺れることのないように自分を戒める意味が込められています。

境内には赤や青、黄色などのカラフルなくくり猿がたくさん奉納されていて、その愛らしい姿がとてもフォトジェニック。

八坂庚申堂ならではのくくり猿は、SNS映えするかわいらしさとともに、深い意味が込められたお守りとして訪れる人々に親しまれています。

くくり猿のお守りで祈願する前に、まずはお参りしてくださいね。

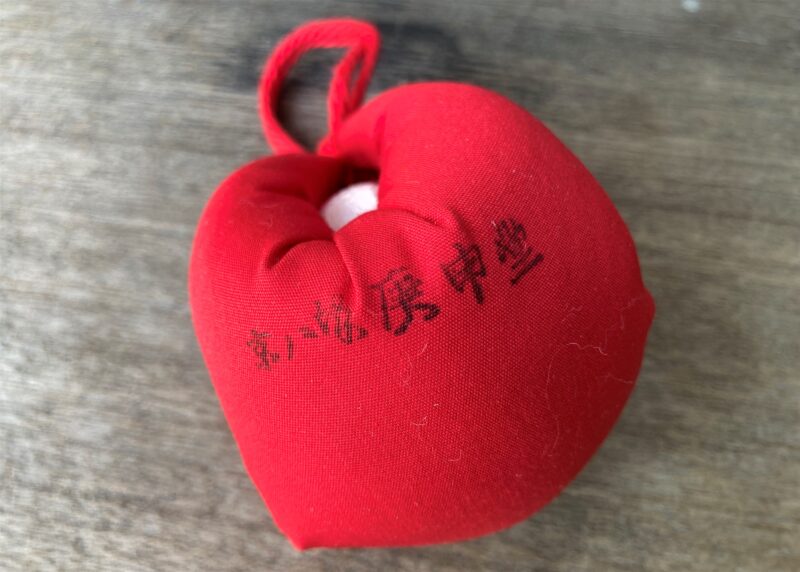

上の写真が「くくり猿」です。色んな色や柄のくくり猿が並べられていて、好きなものを選びます。

そして、くくり猿に「願いごと」「名前」「日付」を書き込んで吊るすと、欲望をひとつ我慢した分だけ願いが叶うとされています。

お店の軒先の「くくり猿」

八坂庚申堂の周辺の民家やお店八坂の塔界隈の軒先にも「くくり猿」を見ることができます。

これは、八坂庚申堂で願掛けに「くくり猿」で奉納するのにならっているそうで、5匹のくくり猿をつるし「ご縁(5猿)」で、お客様とよい御縁ができますようにという願いが込められています。

また、上から順に小さくなっているのは、一番上の大きいのがお父さん、二番目はお母さん、三番目からは子供というように家族の身代わりと厄除けと、お客様の幸せを祈願する意味があります。

くくり猿は、他の地域にもある?

くくり猿は、奈良市奈良町庚申堂では「身代わり猿」と呼ばれています。

岐阜県飛騨の「さるぼぼも同じじゃないの?」と、思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?似ていますが、さるぼぼと、くくり猿の形は少し違うそうです。

また、意味合いも違っていて、飛騨で赤ちゃんのことを「ぼぼ」と言うことから、さるぼぼは猿の赤ん坊という意味で、『災いが去る(猿)とか家内円(猿)満』などの縁起ものとされています。

境内で見られる「見ざる、言わざる、聞かざる」

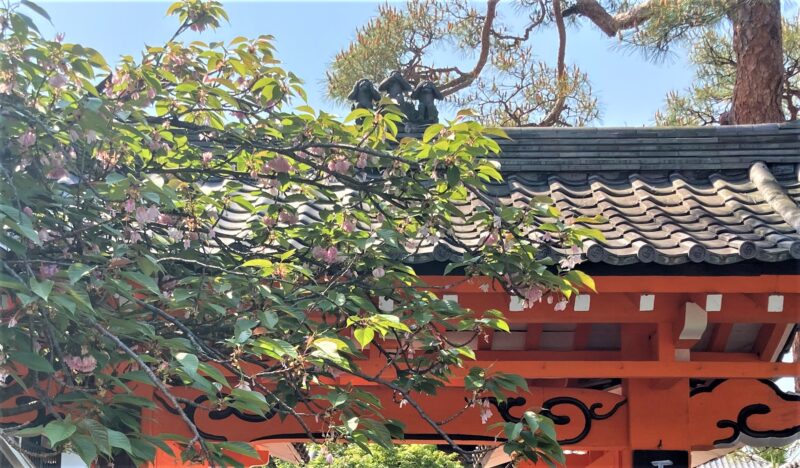

庚申信仰とともに日本に伝わった「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿も、八坂庚申堂で見ることができます。

庚申信仰における教えを表した三猿は、それぞれのパーツを隠して「悪いことを見ない」「言わない」「聞かない」という意味を示しています。

三門の上に、三猿が並んでいます。

こちらにも三匹の猿が並んでいます。

八坂庚申堂の境内にはさまざまな姿の三猿が祀られていて、ちょっとした宝探しのように探すのも楽しいですよ。

庚申の日の行事「蒟蒻炊き」

八坂庚申堂では、年に6回ある「庚申の日」に「蒟蒻炊き(こんにゃくだき)」という特別な行事が行われます。

この行事は、浄蔵貴所が父親に蒟蒻を食べさせて病気を治したという伝説にちなみ、蒟蒻を三つ食べると無病息災のご利益が得られるとされています。

蒟蒻は猿の形にくり抜かれており、無病息災を願う参拝者にとって特別な行事です。

八坂庚申堂へのアクセスとおすすめの散策コース