京都と言えば、桜や紅葉の美しさが有名です。

今回は、青もみじで有名な常寂光に参拝です。

常寂光寺の歴史や魅力を写真とともに解説します!

常寂光寺(じょうじゃっこうじ)とは

常寂光寺(じょうじゃっこうじ)は、京都市嵯峨にある日蓮宗の寺院です。

「小倉山」の中腹にあり、この場所には平安時代には、藤原定家の小倉山荘「時雨亭」があったと伝わっています。

それでは、常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の歴史について詳しく見ていきましょう。

常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の歴史

常寂光寺(じょうじゃっこうじ)は、日禎上人(にっしんしょうにん)が建てたお寺です。

日禎上人(にっしんしょうにん)は、日蓮宗の大本山「本圀寺」に入り、18歳という若さで日連宗の大本山の本圀寺の住職になったと言い伝えられています。

日禎上人(にっしんしょうにん)は、1595年に豊臣秀吉から「千層供養に参加するよう」にと命を受けます。しかし、参加する事で「不受不施(ふじゅふせ)」という、「信者以外からの施しは受けず、また他宗の者には施しをしない」という教えに背く事になってしまうため、豊臣秀吉の命に背いて千層供養には参加しませんでした。

そのことがきっかけで日禎上人(にっしんしょうにん)は、本圀寺を出る事となってしまいます。そこで隠遁所として建てられたのが「常寂光寺(じょうじゃっこうじ)」です。

お寺が出来たのは、今から400年以上も前のことになります。

隠居所として建てられた「常寂光寺(じょうじゃっこうじ)」ですが、小早川秀明によって安土城客殿を移し、それが今の本堂になっています。

1620年には、現在国の重要文化財に指定されている高さ12mもの多宝塔が建てられました。

こうして、大名達の力添えによって、今のような寺院へと繁栄を遂げました。

常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の紅葉と風景

常寂光寺(じょうじゃっこうじ)は、百人一首で詠まれる小倉山の中腹の斜面にあるため、境内からは嵯峨野を一望できます。

そして、境内の庭園には約200本のカエデが植えられていて、春には青々とした紅葉、秋には赤く染まる紅葉に囲まれます。

拝観受付を抜けると、さっそく青々とした紅葉に囲まれます。

緑に覆われて、真っ直ぐのびる階段が見えます。

青々とした紅葉も美しいですが、まわりの「苔」がさらに美しさをアップさせています。

青々とした竹林と、紅葉を楽しめるのもこの時期ならではですね。

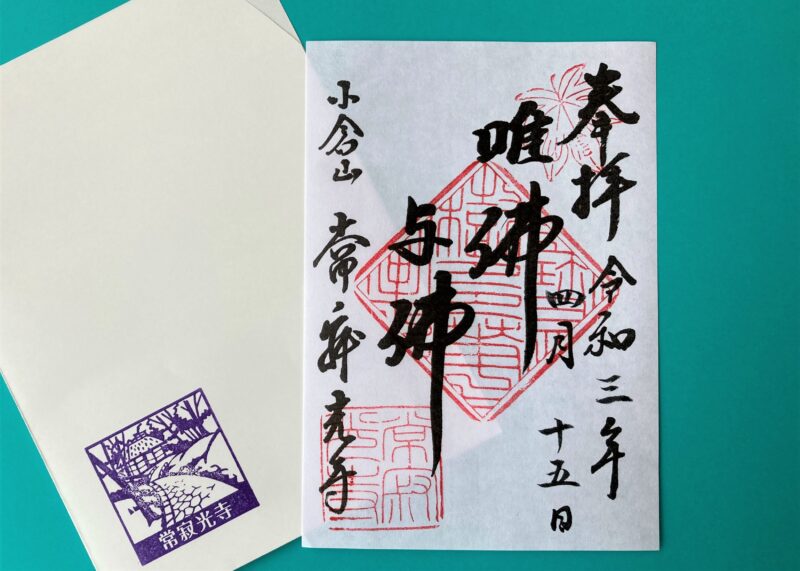

常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の御朱印

常寂光寺では、拝観受付所で御朱印をいただきます。

時間は、午前9時~午後5時で、すべて書置きとのことでした。

御朱印の種類は、「唯佛与佛」と「南無妙見大菩薩」の2種類で、「唯佛与佛」が通常の御朱印だそうです。

今日は、常寂光寺についてお届けしました。いかかでしたでしょうか。

この日はとても天気がよかったので、青空と緑のコントラストを楽しむことができましたが、雨の日には、雨で湿って潤った苔の美しさと、もみじの葉が艶めく美しさを楽しめます。紅葉シーズンの常寂光寺もまたいつかご紹介します!

【常寂光寺】アクセス基本情報

【常寂光寺】基本情報

住所:京都府京都市右京区嵯峨小倉山小倉町3

電話:0758610435

HP:http://www.jojakko-ji.or.jp/

拝観: 9:00〜17:00 ( 受付終了:16:30)

拝観料:500円(2023年7月現在)

アクセス:トロッコ嵐山駅から徒歩4分

神社仏閣好き必見!多彩なツアーが魅力の「クラブツーリズム」で旅に出よう!

クラブツーリズムは、豊富な旅行プランで観光を楽しむための理想的なプラットフォームです。

バス旅行や日帰りツアーなど、手頃な価格で多様な企画が用意されています。

神社仏閣や歴史好きの方には、クラブツーリズムの歴史探訪ツアーがおすすめです。

日本国内の風情ある町並みや美しい神社を巡り、歴史に触れる贅沢な時間をお楽しみください。

👆こちらのバナーをクリックすると、クラブツーリズムのホームページが開きます。

画面上の右端にある三本線「menu」を押すと「キーワードで検索」と表示されます。

そこに「神社めぐり」や「特別公開」、行きたい場所の名前などを入力して検索してみて下さいね!

クラブツーリズム テーマ旅行 ← こちらからでも検索できます!

クラブツーリズムで自分にぴったりの旅を見つけてくださいね!

※このコーナーは「クラブツーリズム」のプロモーションを含みます。