こんにちは。

【夫婦でお参り】のHOKI & MIYUです。

今日もポチポチと、神社仏閣に関わる情報をお届けします。

聖徳太子が、斑鳩の地の宮を造営されて1400年、奈良県の斑鳩(いかるが)には、当時の仏教文化を現在に伝える法隆寺をはじめ、聖徳太子ゆかりの寺院がたくさんあります。

そんな奈良県生駒郡(いこまぐん)の斑鳩町に、町名と同じ名前の神社があるのをご存知でしょうか?

今日は、斑鳩の里にある「斑鳩神社(いかるがじんじゃ)」をお届けします。

斑鳩神社

斑鳩神社(いかるがじんじゃ)は、奈良県生駒郡にある神社です。

法隆寺鎮守4社の1つで、寺の鬼門の守護神とされています。

斑鳩神社の歴史

『古今一陽集』によると、斑鳩神社の創建は、天慶年間(938~947年)法隆寺の管主で菅原氏の湛照僧都が、自身が菅原氏の子孫であるとして菅原道真を祀ったと言われています。

『大和国郷村社取調帳』には、天満宮と記されています。

明治時代になると「神仏分離令」のため神社移動を余儀なくされ、法隆寺の境内にあった総社明神、五所明神、白山権現などが合祀されました。

また、創建当初は法隆寺が祭祀や管理を行っていましたが、明治時代の神仏分離令で法隆寺村の管理となりました。

そして、現在も旧法隆寺村の産土神として信仰され続けています。

「斑鳩町」と「斑鳩神社」名前の由来

同じ町内にありあり、同じ斑鳩の名前の町と神社ですが、もともとはこの辺りは法隆寺村でしたし、斑鳩神社も天満宮と呼ばれていたということなので、なぜ同じ名前になったのでしょうか?

この2つ実は名前の由来は全く別なのです。

斑鳩町の名前の由来は、『斑(まだら)な 鳩が飛んでいた』ことから、この名がついたといわれています。

そして、斑鳩神社の名前の由来は、『神職であった伊香留我伊香志男命(いかるがいかしおのみこと)の名前』から、この名前が付いたと言われています。

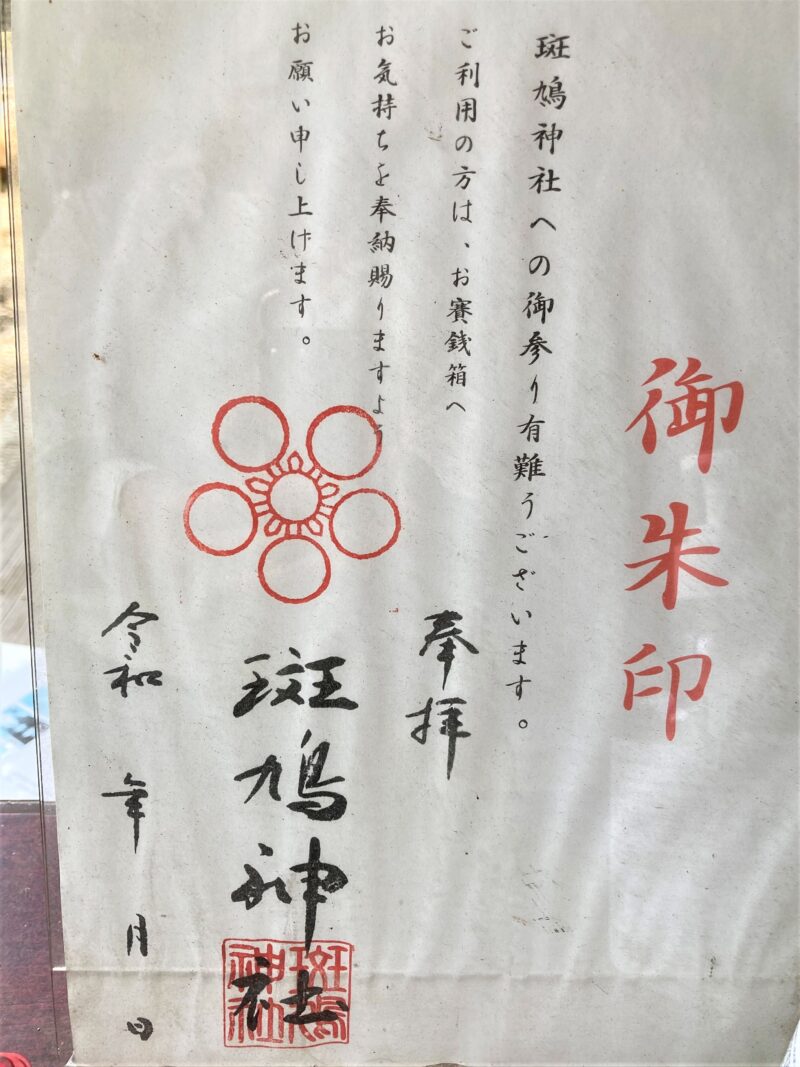

斑鳩神社の御朱印

本殿の手前に上のような紙が掲示していました。

そして台に、上のようなハンコセットが置かれています。

こちらを御朱印帳に自分で押します。

スタンプ台や日付を書き込むための筆ペンもセットされていましたよ。

【斑鳩神社】アクセス基本情報

【斑鳩神社】基本情報

住所:奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺北1丁目11−13

電話:0745752428

アクセス:JR大和路線 法隆寺駅徒歩約20分

斑鳩神社は、法隆寺の北東約400m、天満池に面して鎮座しています。

徒歩約20分と聞くと大変そうに感じてしまいますが、法隆寺、中宮寺から法輪寺、法起寺を訪れる間にあり、それぞれ徒歩でも10分前後の移動です。

まわりには、自然が広がっています。

春には田んぼが、れんげの絨毯のようで目を楽しませてくれます。

それでは、また。