「神社とお寺の御朱印、1冊に混ぜていいの?」そんな疑問に答えます!

御朱印ブームが広がり、最近では若い方や外国人観光客の姿もよく見かけるようになりました。

でも意外と知られていないのが、「御朱印帳」と「納経帳」の違い。

さらによく聞くのが「神社とお寺の御朱印って、1冊に混ぜていいの?」という疑問です。

実はこの違いやマナーを知らずに、せっかく訪れたのに御朱印を断られてしまった…なんてことも。

この記事では、

- 御朱印帳と納経帳の違い

- 神社とお寺の御朱印を1冊にまとめても良いか

- 持ち歩きやすい御朱印帳の選び方

などをわかりやすく解説します。

これから御朱印巡りを始めたい方や、もっとスマートに楽しみたい方は、ぜひ最後までチェックしてください。

御朱印とは?|神仏とのご縁を結ぶ印

御朱印とは、神社やお寺を参拝した証としていただける「朱印(しゅいん)」のこと。

もともとは写経を奉納した際にいただける受付印でしたが、現在は参拝の証として広く授与されています。

御朱印はご本尊やご神体の分身とも考えられており、神仏とのご縁を結ぶ大切な記録です。

神社とお寺、それぞれのいただき方

ご朱印は、神社では「社務所」や「授与所」で、お寺では「納経所」や「寺務所」でいただけます

無人の神社では、書置きタイプが箱に置かれていたり、連絡すると対応してくださるケースもあります。

旅先での御朱印は事前確認が安心です。思わぬタイムロスを防げますよ。

御朱印帳と納経帳の違いとは?

御朱印帳と納経帳は、どちらも神社や寺院で御朱印をいただくための帳面ですが、目的や使い方に違いがあります。

ここではその違いについて詳しく解説していきます。

【御朱印帳】は無地で自由な形式

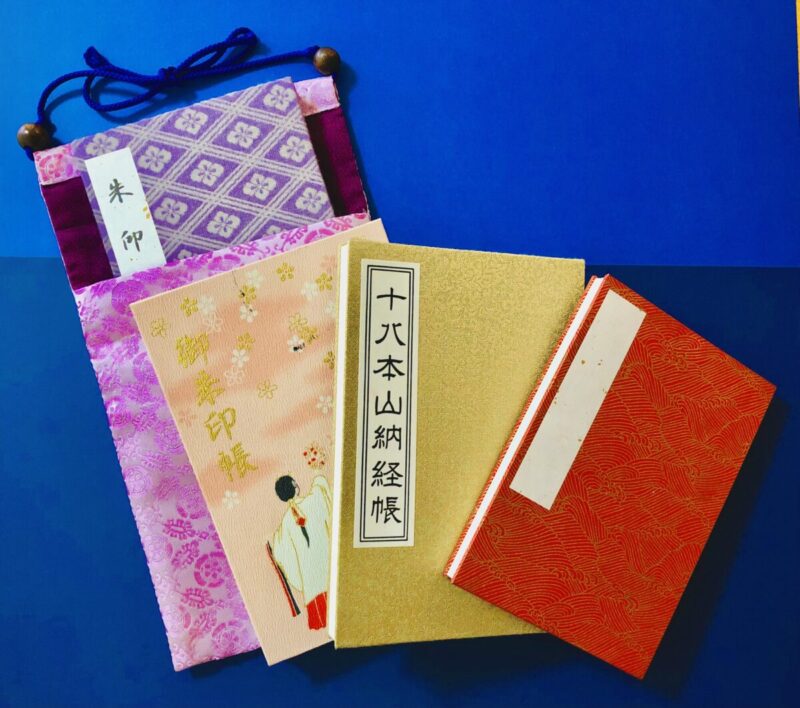

御朱印帳は、神社や寺院で参拝した記録として御朱印を集めるための帳面で、ノート型になっているものもありますが、大体が蛇腹型になっています。

一般的に白紙の帳面で、特定の巡礼に限定されず、どの神社・寺院でも使用可能です。

御朱印帳は自由度が高いため、ネットなどでもいろんなデザインのものを扱っています。

【納経帳】は霊場巡り専用の帳面

御朱印帳が自由度が高い白紙の帳面だったのに対して、納経帳は四国遍路や西国三十三所など、特定の巡礼地でお経を納めた証として御朱印をいただくための専用帳面になっています。

寺院名や御詠歌などがあらかじめ印刷されていて、巡礼の順に沿って御朱印をいただいていきます。

神社とお寺の御朱印を1冊にまとめても大丈夫?

結論から言うと、御朱印帳であれば神社とお寺の御朱印を1冊にまとめても問題ありません。

御朱印帳は、神社とお寺両方の御朱印を収める前提で無地になっているため、混在していても問題はありません。

ただし注意点もあります!

一部の社寺では押印を断られることも

神仏分離の影響で、一部の神社や寺院では、混在した御朱印帳への押印をお断りされることがあります。

そのため、確実に御朱印をいただきたい方は、

- 神社用

- お寺用 と分けて御朱印帳を用意するのが安心です。

実際、筆者も神社とお寺を分けた御朱印帳と、両方をまとめた混合用の御朱印帳を持ち歩いています。

ほとんどの御朱印帳は、神社と寺院を分けていまるのでが、混合の御朱印帳も一冊用意しています。持ち歩きやすさや参拝する場所など考えながら、自分に合うように変化させていくとよいのではないでしょうか。

御朱印帳のマナーと持ち運びアイデア

御朱印をいただく際は、御朱印帳をすぐに取り出せるようにしておきましょう。

カバーは外す?

「帳面が広げられないので、カバーを外してください」と言われることも。

書き手の方にご負担をかけないよう、簡単に取り外せるカバーや、カバーなしの使用がおすすめです。

持ち歩きに便利な御朱印帳入れがおススメです。

- 巾着袋型:御朱印帳2~3冊をまとめて収納できる

- ショルダーポーチ型:レトロ柄などデザイン豊富で、旅先でも使いやすい

御朱印をいただく時には、サッと御朱印帳を取り出せた方がいいですよね。そんな時には、御朱印帳用の袋やバックを持っておくと便利です。

▶御朱印帳2~3冊いれられる巾着袋型

![]() が気になる方はこちらをチェック!

が気になる方はこちらをチェック!

▶レトロ模様の便利なショルダーポーチ型

![]() が気になる方はこちらをチェック!

が気になる方はこちらをチェック!

御朱印帳以外の小物も入れられて便利です。

まとめ|自分らしく楽しむ御朱印巡りを

御朱印帳と納経帳の違い

御朱印帳:無地。神社・お寺どちらでも使用可

納経帳:霊場巡り専用。寺院名や御詠歌入り

御朱印帳に神社とお寺の御朱印をまとめることは基本的にOKですが、一部の社寺では混在帳面への押印を断られる場合があるため、分けておくと安心です。

マナーを守って、御朱印巡りを気持ちよく楽しみましょう!

御朱印めぐりを始めるなら、こちらの記事もチェックしてみてください♪