今回は、日本庭園の美しさが有名で、

多くの観光客を魅了している京都の史跡にも指定されている「詩仙堂(しせんどう)」をご紹介します。

京都市左京区にある詩仙堂は、江戸時代初期に活躍した石川丈山という文人の山荘跡です。

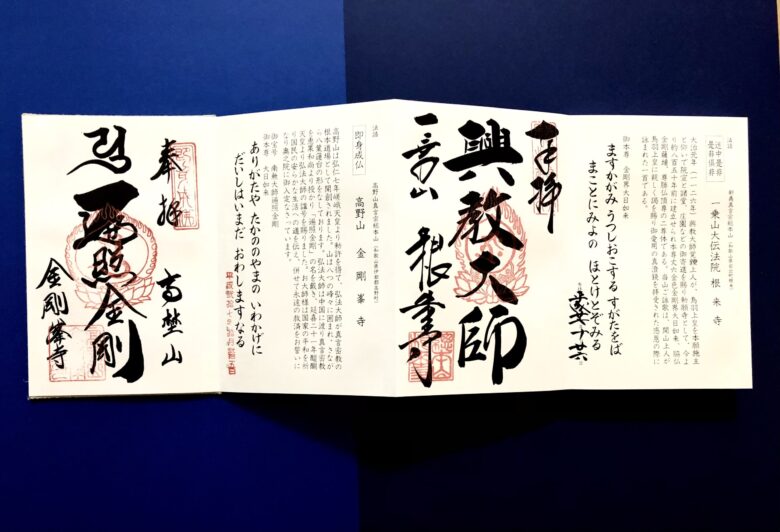

現在は、曹洞宗の寺院「丈山寺」となっています。

一般的に呼ばれている「詩仙堂」というのは、境内にある一室の名前で、正式名称は「凹凸窠(おうとつか)」といいます。

凹凸窠とは、でこぼこの土地に建てられた住居と意味で、その名の通り、建物も庭園も山の斜面に沿って造られています。

中国の詩人三十六人の肖像画を飾っている「詩仙の間」を中心としていることから「詩仙堂」と呼ばれるようになりました。

この美しい日本庭園は、寛永18年 (1641年)に山荘の主である石川丈山自身が59歳の時に造ったのだそうです。

詩仙堂の見どころ

四季折々に楽しむことができる庭園となっていて、特に5月下旬ごろ咲くサツキと、秋 11月下旬ごろ色づく紅葉は有名です。

1986年に来日したチャールズ皇太子や故ダイアナ妃が、詩仙堂を訪れています。

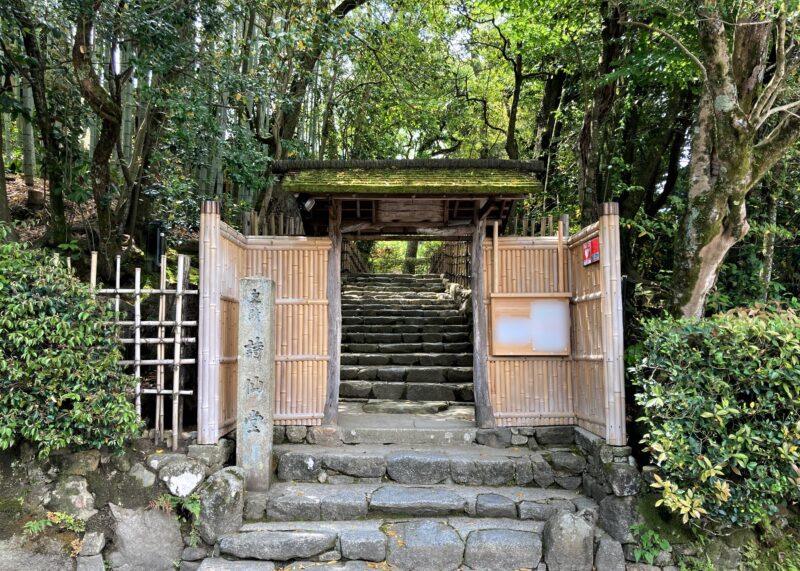

詩仙堂の入口は、その有名さからは想像がつかないほど、小さくて目立ちません。

ひっそりと、でも趣と存在感のある門は、「小有洞(しょうゆうどう)」です。

門を抜けると両脇が竹林となっていて、その奥の「老梅関(ろうばいかん)」を抜けると詩仙堂の建物へと通じます。

「嘯月楼(しょうげつろう)」の書院から美しい庭園が見渡せます。

青々とした緑の中にサツキのピンクが鮮やかです。

紅葉の時期は、さつきの緑と赤く染まった紅葉のコントラストが見事です。

詩仙堂は、建物内から眺めるだけでなく、庭園を散策することができます。

庭に出ると、もっと小さな植物の四季折々の変化も感じることができますよ。

日本庭園に欠かせない〝ししおどし〟とは

庭には、「添水 (そうず)」という仕掛けがあります。

添水は一般的には「ししおどし」と呼ばれています。

この「ししおどし」は、漢字で書くと「鹿威し」となります。

漢字を見ると何となくわかるかと思いますが、もともとは、田畑を荒らす鳥獣を威嚇し追い払う為に設置された仕掛けのことなのです。

もともとは、鳥獣を追い払う農具だったわけですが、時と共にその音を楽しむようになっていき、装飾として日本庭園に設置されることが多くなったのだそうです。

ちなみに、詩仙堂は、初めてししおどしが造られた日本庭園だと言われています。

今では、ししおどしは、庭の静寂さを際立たせ、癒しと情緒を感じさせる日本庭園に欠かせない装飾のひとつとなっています。

アクセス

住所:京都府京都市左京区一乗寺門口町27番地

アクセス:市バスで「一乗寺下り松町」徒歩約7分、叡山電車「一乗寺駅」徒歩約15分

HP:https://kyoto-shisendo.net/

山に向かって坂道を上っていきますので、

実際よりも長く歩いているように感じるかもしれませんが、坂を上ったさきには、美しい光景が待っていますよ!