こんにちは。

【夫婦でお参り】のHOKI & MIYUです。

今日もポチポチと、神社仏閣に関わる情報をお届けします。

奈良県吉野にある天川村に「大峯山寺(山上蔵王堂)」があります。

今日は、標高1,719mの山頂で、今なお「女人禁制」を守リ続ける修験道の聖地「大峯山寺(山上蔵王堂)」をご紹介します。

大峯山寺とは

大峯山寺は、開山以来1300年の歴史を持つ、修験道(しゅけんどう)の聖地として今なお信仰を集めています。

断崖絶壁から、体にロープを巻きつけて上半身を乗り出し吊るされる修行が有名で、映像を見たことがある方も多いのではないでしょうか。

大峯山寺は、役小角を開祖とする修験道の寺院です。

吉野山にある金峯山寺(きんぷせんじ)の本堂である蔵王堂(ざおうどう)は「山下の蔵王堂」、大峯山寺の本堂は「山上の蔵王堂」と呼ばれています。

大峯山寺と金峯山寺の蔵王堂は、現在では別の寺院となっていますが、もとは「金峯山寺」という一つの修験寺院の一部でした。

大峯山寺の本堂は天平年間に行基が改築、昌泰年間に再建されましたが、天文3(1534)年に吉野山麓の一向宗本善寺(吉野町飯貝)と争った際に焼失してしまいました。

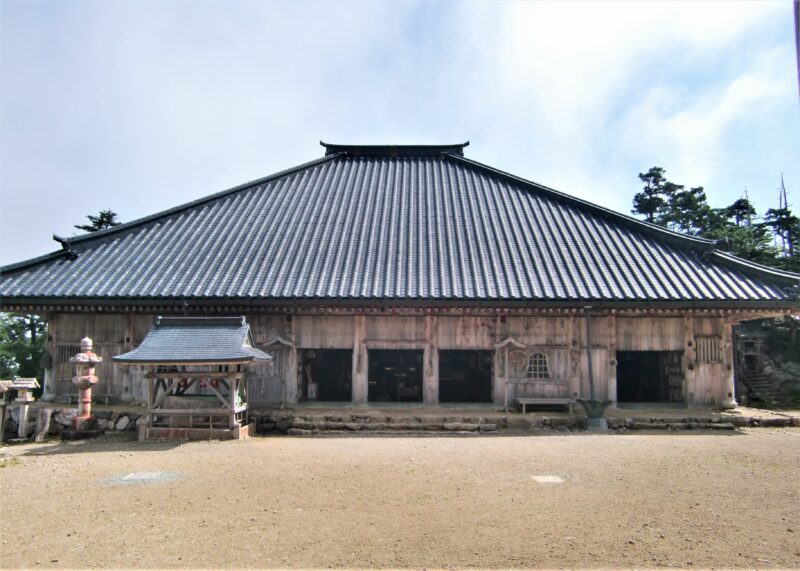

現在の本堂は、江戸時代の元禄4(1691)年に建てられたもので、数少ない修験道の遺構としても価値は高く、国の重要文化財に指定されています。

大峰山寺は、毎年5月3日に戸開式から9月23日の戸閉式まで、山上本堂の扉を開き、多くの参詣者や登山客で賑わいます。

洞川の龍泉寺と、吉野の竹林院・桜本坊・喜蔵院・東南院の5ヶ寺が護持院となって管理維持されているそうです。

駐車場の奥に「清浄大橋」があります。

ここからスタート、この先は修験道の聖地です。

清浄大橋から数十メートル先に「女人結界門」があります。

文字通り、ここから先へは女人禁制です。

女性は立ち入ることはできません。

結界門をくぐってしばらく歩きやすい参詣道が続きます。

朝早く歩く神聖な山は、清々しいです。

ほら貝の音が聞こえ、独特な神秘的雰囲気が漂っています。

「役行者お助け水」です。

ここ以外にこのような場所がありませんので、忘れずに水分補給をしておきましょう。

洞辻茶屋です。

茶屋の前が、吉野方面と本堂方面への分岐となっています。

本堂まで約2km、吉野までは約24kmあるようです。

ここからしばらく歩くと「陀羅尼助茶屋」があり、茶屋を出たところで右ルートと左ルートを選びます。

右側のルートへ進みました。

ここから先は、修行の道らしい厳しさがやってきます。

写真では伝わりにくくて残念ですが、ほぼ垂直の岩を鎖を頼りに登っていきます。

登る距離は短いのですが、きついです。

ここを登ると 「鐘掛岩」 ですが、 写真を撮り忘れてしまいました 。

そして、いよいよ「西の覗」です!

「西の覗」からの眺めです。

ここから体をロープで縛り、頭から上半身を吊り下げられるなんて考えられないですね。

「西の覗」 から少し進むと、山門が現れます。大峯山寺の本堂まであと少しです。

どっしりとした落ち着きの感じられる本堂です。

拝観はできません。

今回の参拝、登山口を出たのは朝の7時ごろ、山頂の本堂に到着したのは9時半ごろでした。

途中険しい道のりですが、気持ちの良い参拝をさせていただきました!

アクセス

住所:奈良県吉野郡天川村大峯山頂

戸開式5月3日・戸閉式9月23日

近鉄吉野線「下市口」駅から奈良交通バスの「洞川温泉」行に乗車、終点下車、所要時間80分程です。登山口まで徒歩約60分、登山口から山頂までは、かなり本格的登山となります。

参考までに、標高900mほどのところにある登山口から往路3時間・復路2時間半」の計5時間半くらいが目安時間となっています。あくまで目安時間ですので、余裕をもってお出かけください。

かなり本格的な登山となりますし、女人禁制で女性は山頂まで登れませんので、気軽に参拝してみてはいかがでしょうとは、言えませんが、この神聖な山の雰囲気を是非味わってみていただきたいです。

それでは、また。