こんにちは。

【夫婦でお参り】のHOKI & MIYUです。

今日もポチポチと、神社仏閣に関わる情報をお届けします。

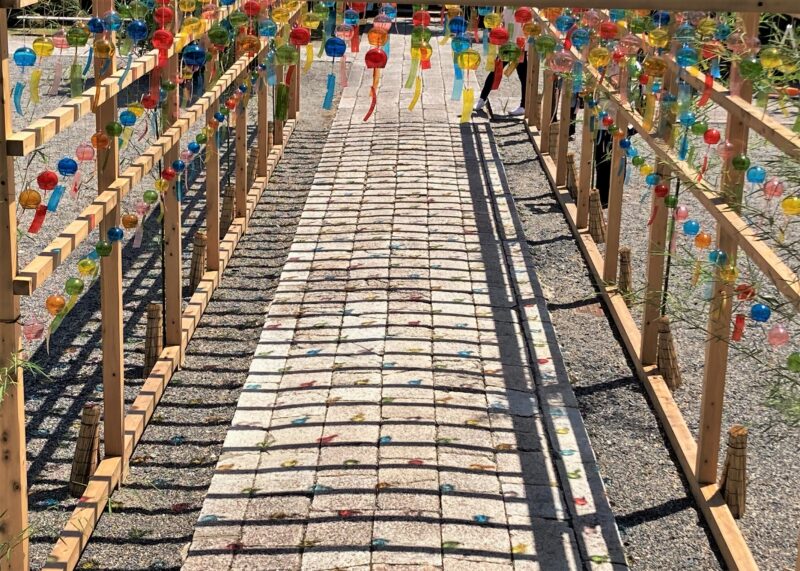

滋賀県大津市坂本にある天台真盛宗(てんだいしんせいしゅう)総本山の西教寺の本堂前に約700個の風鈴が飾られ、通り抜けができます。

今日は、西教寺の風鈴参道通り抜けをご紹介します。風鈴の由来についてもお届けしますよ。

西教寺の風鈴参道通り抜け

西教寺の正式名は、戒光山兼法勝西教寺(かいこうさんけんほっしょうさいきょうじ)といいます。

西教寺の本堂前では、7月1日から約700個の風鈴を飾る風鈴参道通り抜けが、始まっています。

飾られている風鈴は、長浜市にある黒壁の協力で、透明のガラス風鈴を約700個用意して、僧侶が8色に色付けし、疫病退散の気持ちが込められているそうです。

風鈴参道通り抜けの詳細

拝観時間:9時~17時

拝観料:大人=500円、中学生=300円、小学生=200円

風鈴参道通り抜け期間:2021年7月1日~9月20日(受付は16:30まで)

※天候等により予告なく中止となる場合あり

風鈴絵付け体験が、1,100円できます。

風鈴の由来

日本の夏の風物詩となっている風鈴ですが、実は中国から伝わった「風鐸(ふうたく)」がもとと言われています。

仏教とともに風鐸が日本に伝った当時、日本では、強い風は流行り病や邪気などの災いを運んでくると考えられていました。

そこで風鐸をその音が聞こえる範囲は聖域のため災いから守ってくれるとして、お寺の軒の四隅に吊るされるようになったのだそうです。

伝わってきた当初の風鐸は、青銅製でした。

平安時代には、貴族が魔除けとして軒先に吊るすようになり、この頃から「風鈴」という呼び名が使われるようになったとされています。

ガラス製の風鈴が作られるようになったのは、江戸時代に入ってからだと言います。

ちなみひ、風鈴が夏のものという風習が生まれたのは、庶民の間では風鈴が流行りだす以前から、籠で鈴虫を飼って鳴き声を楽しむ習慣があり、風鈴の音と鈴虫の声が似ていたため、鈴虫を飼う夏の終わりから秋には、風鈴が仕舞われたからだと言われています。

アクセス

住所: 滋賀県大津市坂本5-13-1

京阪電車「坂本比叡山口駅」から徒歩約25分

JR湖西線「比叡山坂本駅」から徒歩約30分

江若バス「西教寺」下車すぐ

いかがでしたでしょうか?

夏の風物詩「風鈴」ですが、最近はマンションなどで風鈴を楽しむことができないと言う方も多くなっていると思います。

風に吹かれて鳴る音と、ガラスが輝く様子は、涼しさを運んでくれます。

9月まで通り抜けできますので、是非お出かけしてみてはいかがでしょうか。

それでは、また。