こんにちは。

【夫婦でお参り】のHOKI & MIYUです。

今日もポチポチと、神社仏閣に関わる情報をお届けします。

「熊野」と聞くと、和歌山の熊野三山を思い浮かべますが、島根県松江市に鎮座する「熊野大社」も由緒ある神社で、地元では古から信仰を集めています。

今日は、出雲国一の宮であり、出雲國意宇六社の一社「熊野大社」をご紹介します。

熊野大社

出雲国一の宮・熊野大社の正確な創建年は不詳です。

御祭神は、「伊邪那伎日真名子 加夫呂伎熊野大神 櫛御気野命」です。

「伊邪那伎日真名子(いざなぎのひまなご)」というのは、父神である伊邪那伎命がかわいがった御子と言う意味です。

「加夫呂伎熊野大神(くまののおおかみ)」は、熊野の地の神聖なる神を意味します。

「櫛御気野命(くしみけぬのみこと)」は、素盞鳴尊(すさのおのみこと)の別名です。

長い名前が並んでいますが、要するに「素盞嗚尊」のことです。

殖産興業・招福縁結・厄除のご利益があるとされています。

〝火〟発祥の神社

熊野大社は、火の発祥の神社として「日本火出初之社(ひのもとひでぞめのやしろ)」とも呼ばれています。

日本火出初之社と言う名は、「日本書紀」や「出雲國風土記」にも記されており、熊野山(現在の天狗山)に鎮座していたとされています。

熊野大社では、火の発祥の神社であることを象徴する「鑽火殿(さんかでん)」という祭事が、毎年秋に執り行われます。

この鑽火祭、出雲大社の宮司が火を起こすための燧臼(ひきりうす)と燧杵(ひきりぎね)を受け取りに訪れるのですが、この時、出雲大社が持ってきた「神餅」に熊野大社は、わざと、色が悪いとか、形が悪いなどと、苦情を言う、ちょっと変わった神事となっています。

熊野大社の境内

鳥居の奥に見える赤い橋が、神橋です。

この鳥居をくぐると、神門があります。

どっしりとした神門です。

社殿

素盞鳴尊がお祀りされている本殿、本殿の両隣には伊邪那美神社と、稲田神社が鎮座しています。

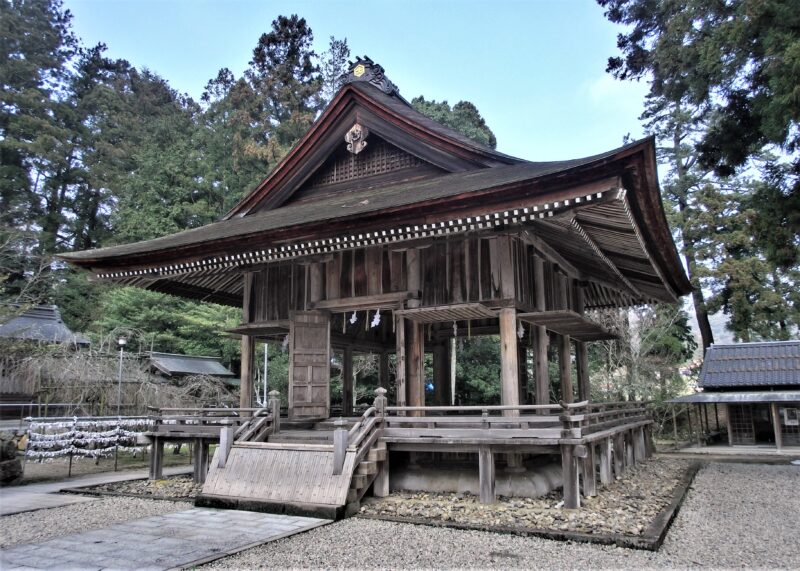

舞殿

熊野大社から10分ほど歩いた所には「上の宮跡」があります。

熊野大神は、もともと現在の天狗山の頂上に祀られており、上の宮跡の背後にある御笠山の頂上辺りには、熊野大神(すさのおのみこと)の御霊が降りてきたという磐座があり、それを拝むための遥拝所がありました。

アクセス

住所:島根県松江市八雲町熊野2451