京都市左京区にある世界遺産「下鴨神社」では、3月3日の桃の節句ひな祭りに、鴨神社の境内に流れる、みたらし川で「流し雛」が行われます。

毎年恒例の神事なのですが、コロナウイルス感染症の予防対策のため数年中止されていて、今年2023年は4年ぶりに開催となりました。

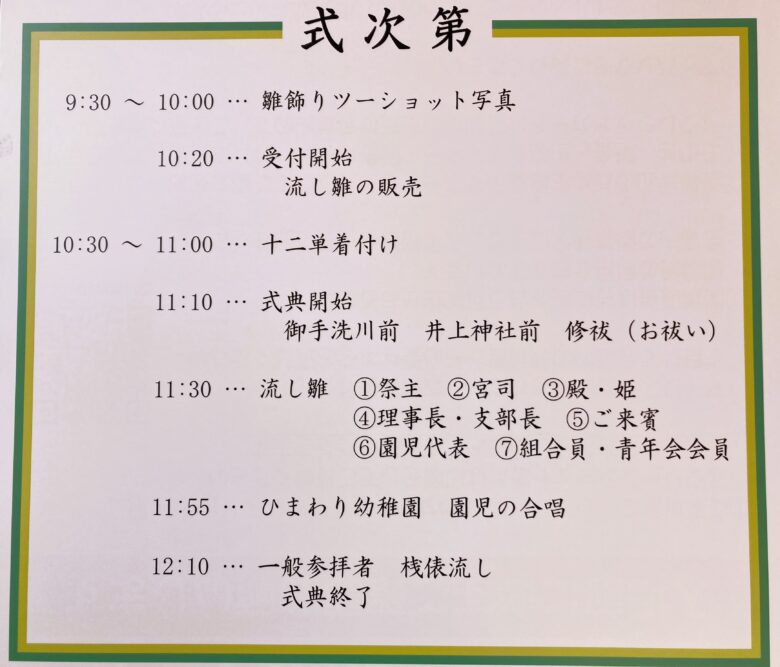

今回は、4年ぶりに開催された下鴨神社の「流し雛」に行ってきたので、式次第の時系列と実際の進行を比べながら、時系列でご紹介します。

過去の式次第と比較して、あまり大きな変更はないようなので、いつか行く前の参考にして頂ければ幸いです!

流し雛(ながしびな)とは

流し雛は、ひなまつりの原点とも言われる行事です。

昔は病気を祓うため、植物葉などを人の形「形代(かたしろ)」にして、自分の身体に見立て、形代の身体の悪い部分を撫でて移し、その形代を川に流していました。

やがてこの行事が、宮中の「ひいな遊び」へと発展、そして雛祭りへと変わっていったと言われています。

「源氏物語」にも、お祓いをした形代を舟に乗せ、須磨の海に流したと書かれています。

現在の流し雛は形を変え、木の葉の形代ではなく、藁(わら)で舟をつくり、その中にお人形と願い事を書き入れた紙を入れて、子様の無病息災を願いながら川に流します。

昔から、水がとどまることなく流れる川には、浄化や供養の力があると信じられていたことから、川に流すようになったと言われています。

現在では、3月3日と言えば、ひな祭り雛人形が一般的になりましたが、「流し雛」は今でも日本各地に残っています。

下鴨神社「流し雛」

それでは、2023年の式次第と、

実際の当日の流れをご紹介していきます。

混雑具合の目安ぐらいにはなると思うので、参考にしてはみて下さいね。

式典・流し雛の時間

2023年は上の写真のような流れになっていました。

では、実際どのような感じだったか、時系列でご紹介していきます。

京阪電車「出町柳駅」から表参道入口の鳥居までは、歩いても5分もかからないぐらいです。

9時半前ごろに着いたのですが、もうそろそろ式次第に書かれている最初の予定の時間なのですが、人がまばらで神事があるとは思えない静けさでした。

糺ノ森の途中には、京の流しびなの幟がたっていますが、相変わらず人はまばらです。

南口鳥居が見えてきました。

奥には楼門が見えていますが、やはり人はまばらです。

楼門まで来と、やっと人がたくさんいる感じが伝わってきました。

楼門をくぐると、舞殿の前にテントが張られていて、流し雛の授与所が設けられていました。

流し雛の販売は10:20~となっていて、まだ準備中で販売は始まっていません。

右手の橋殿には、雛人形が飾られて、皆さん写真を撮っていました。

9時半過ぎで人は、まだまだ多くないですが、とりあえず流し雛が行われる「みたらし川」に向かってみます。

すると、上の写真のように、すでに絶景写真撮影スポットの最前列は、カメラを持った方々で埋め尽くされ、正面の位置は3~4列目ぐらいまで人が並んでいる状態でした。

正面は、難しそうなので、斜めからのアングルで流し雛を流す手元も撮影できそうなポジションを見つけ、その場所で開始を待つことにしました。

ちなみに、階段はロープが張られ報道カメラのために空けられています。

待っていると、式次第では9:30~10:00となっていた「雛飾りとのツーショット写真撮影」が9:50ごろから始まりますとのアナウンスが入りました。

そして式次第には、なかったのですが雛飾り写真撮影の隣で「大道芸」も始まりますとアナウンスがありました。

写真撮影と大道芸は、10:15ごろ終了のアナウンスがあり、

続いて、10:30~橋殿でお雛様の十二単(じゅうにひとえ)の着付けが、始まりますとアナウンスがありました。

生で十二単の着付けを見られる機会は、あまりないので貴重な体験です。

が、みたらし川に待機していたので、着付けを見ることはできませんでした。

でも、解説は境内のスピーカーから流れていたため、聞くことができました。

ちなみに、お雛様は後ろで髪をひとつにまとめていますが、これは江戸時代中期ごろから始まった髪型で、それまではのばした髪を垂らしたままだったのだそうです。

着付けが10:55ごろ終了

11:00すぎに式典がはじまりました。

11:40ごろには式典・流し雛が終わり、最後にひまわり幼稚園の園児たちによる合唱が披露されて、全てが終了したのは12:00前でした。

式典全てが終わると、一般の方も流し雛を行うことができます。

みたらし川には、流し雛を行う人や流れる雛人形の写真を撮る方であふれかえります。

流し雛は、2つあり大きい方が1500円、小さいほうが1000円です。

以前は、小さいほうが700円とか800円だったようなので、かなり値上がりしています。

本来は、買った流し雛は家に持って帰り、一年間家に飾るのだそうですが、買ってすぐ流しても問題はないようで、ほとんどの方が買ってすぐに流されていました。

流し雛の販売は、10時ごろにならないと始まらないため、先に流し雛を買おうとすると、流し雛神事を絶景ポジションで見るのは難しくなってしまいます。

流し雛は、式典が終わっても販売していますので、式典をゆっくり見てから購入しても大丈夫ですよ!

流し雛見どころ

流し雛は、式典にも書かれている通り、祭司から始まり来賓の方まで順番に行われ式典後、一般の方も流し雛を行うことができます。

中でも、シャッター音が鳴り響くのは「お内裏様とお雛様」「舞妓さんと芸子さん」、楽しませてくれるのは、ゆるキャラの「たわわちゃん」と「よろいこうたろう」くんです。

最初に流し雛を流す祭司の流し雛を川に流す直前の所作が、厳格さを感じます。

お内裏様とお雛様のご夫婦は、

とくに十二単を着ているお雛様はその重さが大変なのが伝わってきます。

宮川町の舞妓さんと芸子さんも参加、

舞妓さん姿ではなく訪問着だったのは残念でしたが、やはり華やかでいいですね。

そして、2つのゆるキャラが楽しませてくれます。

京都タワーのゆるキャラ「たわわちゃん」は、

この日に合わせて十二単姿ですが、もう全然前が見えなくて、いつ落ちてしまうのかとドキドキ!

最後は流し雛がなかなか手から離れなくてアタフタww

下鴨神社の流し雛を主催している京人形商工業組合のゆるキャラ「よろいこうたろう」くんは、軽快な動きで「たわわちゃん」とは違いサクッと行けるのかと思いきや、一段目でつまずくハプニング!

古来の風習を体験しながら、華やかさや、ちょっとクスっともあって、楽しめました!

お目当てによって向かう場所や時間を調整しよう!

今回、私は流し雛をしっかり見たかったので、9時半ごろ訪れて即、神事が催されるみたらし川に行きました。

流し雛の式典を楽しみたい方は、9時半前には行かれることをおススメします。正面で見たい方は、さらに早めにいかないと1列目は難しいでしょう。

今年は天気も良く温かかったのでよかったですが、待ち時間が長くなるので、しっかり防寒していきましょう。

ちなみに、正面1列目2列目あたりの方は、皆さん長時間待つことになるのと、後ろの方が見えやすいようにと言う配慮からか、小さな椅子を持参されていました。

流し雛を自分で行いたいと言う方は、神事が終わる12時前までは一般解放されませんので、午後行かれるとよいでしょう。

十二単の着付けと解説を間近でご覧になりたい方は、10時ごろには橋殿前でスタンバイしておきましょう。

2023年の式次第は、以前の式次第とあまり変わりなかったので、参考にして準備しても良いと思いますが、必ずお出かけ前に、公式HPなどでその年のお知らせをチェックしてくださいね!

下鴨神社アクセス

下鴨神社基本情報

住所:京都府京都市左京区下鴨泉川町59

電話:0757810010

HP:http://www.shimogamo-jinja.or.jp/

アクセス:京阪電車「出町柳駅」より徒歩約6分、京都駅から市バス4番・205番「下鴨神社前」もしくは「糺ノ森前」下車

神事が終わり、楼門を出ると、人気の相生社には参拝の列ができていました。

下鴨神社に参拝したら、人気の摂社「相生社」「河合神社」の参拝も忘れずに!