「加賀百万石」と言えば、石川県をあらわす時によく出る言葉ですが、「百万石」という広さは、加賀国(現在の石川県南半部)、能登国(現在の石川県北部)、越中国(現在の富山県)3ヵ国の大部分だけでは収まらず、近江国(現在の滋賀県)に及んでいたと言います。

そんな加賀百万石の加賀藩2代藩主前田利長の菩提を弔うために建立されたお寺が、富山県高岡市にある「瑞龍寺(ずいりゅうじ)」です。

今回は、国宝「瑞龍寺(ずいりゅうじ)」をご紹介します。

足を踏み入れた時の美しい芝生と、静けさで心癒される境内には、ちょっと変わった病気平癒にご利益があると言われる「トイレの神様」がいて、高岡の人気観光スポットですよ!

最後には、高岡駅周辺の紹介もあるので観光の参考にしてくださいね!

国宝指定「瑞龍寺(ずいりゅうじ)」

瑞龍寺は、加賀藩前田家2代藩主前田利長を弔うため、3代利常が建立した曹洞宗のお寺院です。

前田利長には男子がいなかったため、1605年に異母弟の利常に藩主の座を譲って隠居生活を送り、晩年を過ごしたのが、ここ高岡の地だたのです。

利長が高岡城で1614年に病死し、利常は菩提(ぼだい)寺として瑞龍寺を建立しました。

ただ、伽藍が本格造営は正保年間に始まり、完成したのは利長の五十回忌にあたる1663(寛文3)年だったと伝わっています。

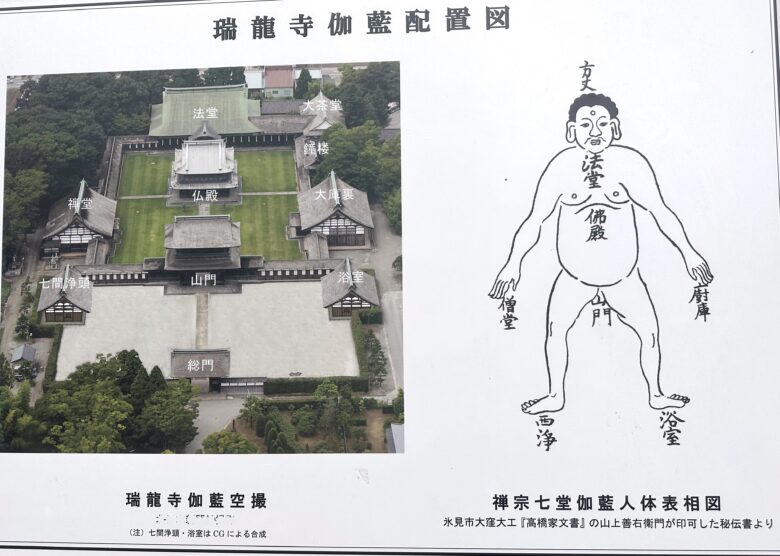

瑞龍寺の伽藍(がらん)

瑞龍寺の伽藍は、「総門」・「山門」・「仏殿」・「法堂」が一直線上に配列されていて、左右対称に左に「僧堂」、右には「大庫裡」が置かれて、各堂が回廊で繋がっています。

中国渡来の禅宗の様式を伝える江戸時代初期の建築として、山門、仏殿、法堂が1997年(平成9年)に国宝に指定されました。

また、総門、禅堂、高廊下、回廊、大茶堂は、国の重要文化財に指定されています。

それでは、次に美しい瑞龍寺の伽藍をご紹介します!

総門までの砂利も整えられていています。

総門をくぐると、左右は整った砂利と広々とした空間が広がっています。

その先には、国宝の山門がドンと建ち、凛とした雰囲気を醸し出しています。

山門前まで進むと、伽藍の中央に配された仏殿が見え、まるで仏殿が額縁の中にあるかのようです。

山門をくぐると、目の前に緑の芝生が広がり圧倒される美しさです。

夏に訪れると、境内にはたくさんのトンボが飛んでいて別世界に足を踏み入れたかのうようです!

ちなみに仏殿の屋根は鉛瓦で重量もかなりあるのですが、何よりどっしりとした重厚さを感じる建物です。

この鉛板製の屋根は希少なもので、ここ以外には金沢城石川門にしか残っていないのだそうです。

1655年(明暦元年)建立の法堂も国宝に登録されています。

回廊の中の様子、約300メートルもある長い回廊となっています。

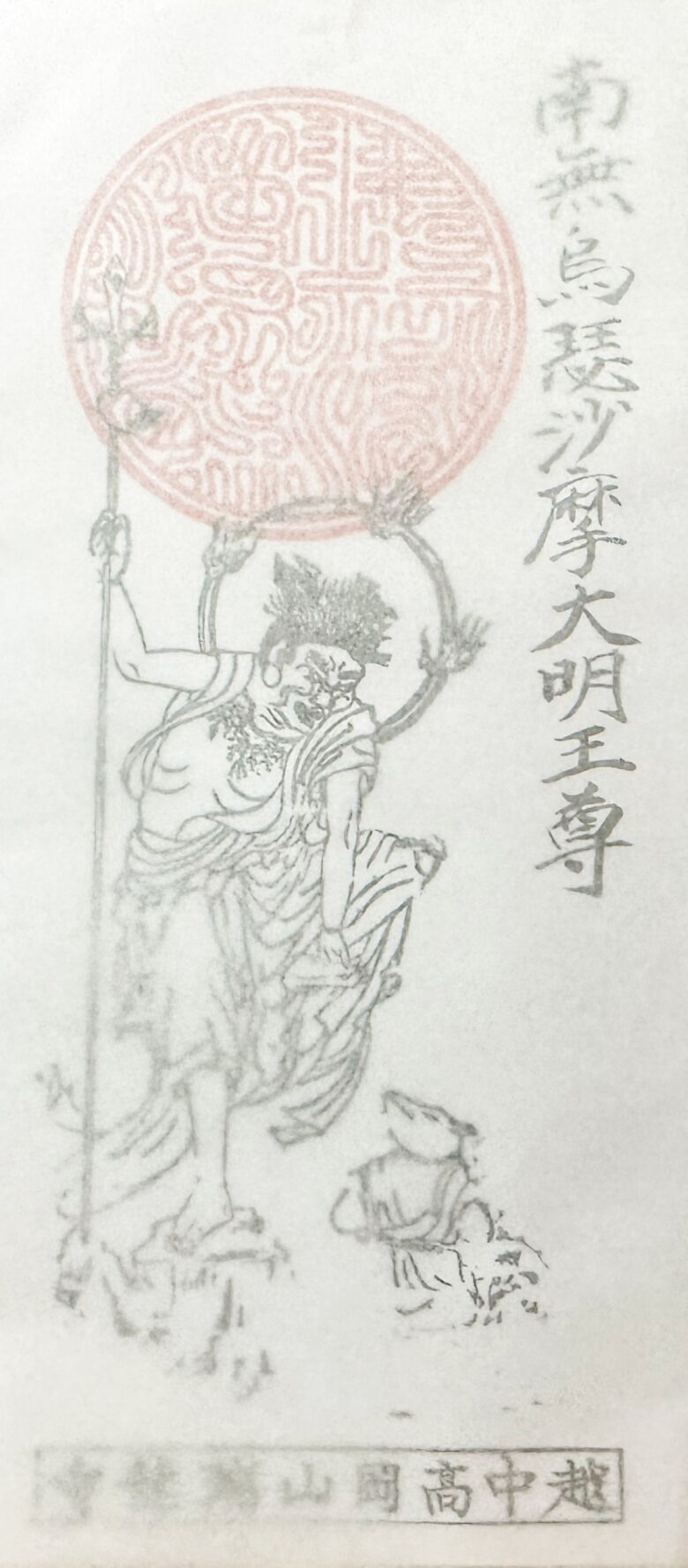

トイレの神様“烏蒭沙魔明王(うすさまみょうおう)”

瑞龍寺には、県の重要文化財に指定されている「木造烏蒭沙魔明王(うすさまみょうおう)立像」が祀られています。

烏枢沙摩明王は、不浄や悪を焼き尽くす力を持つと言われています。

トイレは「怨霊や悪魔の出入口」と言う思想があったため、トイレを烏枢沙摩明王の功徳で清浄な場所に変えるという信仰が広まったようで、禅宗の寺では「東司(とうす)の守護神」として祀られていることが多いのだそうです。

ちなみに東司というのは、トイレのことです。

瑞龍寺では元々は東司に祀られていたのですが、250年前の火事で東司を消失したために法堂で祀られるようになりました。

そんなことから烏蒭沙魔明王は、「東司(とうす)の守護神」ということで、「トイレの神様」と呼ばれ親しまれています。

トイレの神様のお札のご利益と貼り方

瑞龍寺では、トイレの神様のお札をいただけます。

裏にシールがついていて貼りやすくなっているもの(500円)と、シールがついていない(300円)の2種類がありました。

薄紙に覆われているためトイレの神様のお姿が分かりにくいかもしれませんが、上の写真がトイレの神様のお札です。

この薄紙は、とってもそのままでもよいそうなので、家では剥がさずにトイレに納めています。

【お札の貼り方】

まずは、トイレを綺麗に掃除しましょう。

その後お札を貼ります。

目より高い位置に貼るのがポイントです。

【お札のご利益】

病気平癒、安産成就、子孫繁栄などがもたらされると言われています。

ちょっと変わったトイレの神様をお祀りする瑞龍寺には、富山唯一の国宝だけでなく、トイレの神様のお札を求める人が多く訪れる富山で外せない観光スポットの一つですよ!

【瑞龍寺】アクセス基本情報

【瑞龍寺】基本情報

住所:富山県高岡市関本町35

電話:0766220179

拝観時間:9:00~16:30

拝観料:500円

HP:http://www.zuiryuji.jp/

アクセス:北陸新幹線「高岡」より徒歩約15分

あいの風鉄道[「高岡」より徒歩約10分

せっかく富山県高岡市を訪れたなら、高岡大仏の参拝もオススメです!

瑞龍寺はJR高岡駅の南側に徒歩10分ほど、高岡大仏はJR高岡駅の北側に徒歩10分ほどなので、瑞龍寺から高岡大仏まで直接歩くのは少し厳しいかもしれません。

でも、高岡駅の北側は、再開発が進み、ウイング・ウイング高岡や商店街、ホテルやレストランなども多いため、間で休憩して歩けば苦にならないのではないでしょうか?

ドラえもんの生みの親である藤子・F・不二雄先生は高岡出身で、藤子不二雄A先生が小学生時代に転校して来たことで二人は出会ったのだそうです。

そんな繋がりから、高岡駅北側にあるウイング・ウイング高岡広場には、ドラえもんとそな仲間たちの像が出迎えてくれます!

七夕と言えば、7月の大きな行事という印象なのですが、ここ高岡市の七夕祭りは8月に開催されます。

旧暦に開催しているのかと思いきや、タクシーの運転手さんに聞いたところ、「梅雨時期で7月は天候不順が多いし、8月の夜間に開催して観光の集客を狙っているみたいですよ」とのことでした。

「高岡七夕まつり」は、20m級のジャンボ笹が目玉で、ウイング・ウイング高岡広場にもたくさんの短冊が飾られていました。

駅から北へとのびる商店街にもジャンボ笹が並んでいて、その笹の間を路面電車「万葉線」がコトコトと走っていく姿も可愛かったです。

富山で新鮮な旬の魚を楽しみたい方は、冬に行くのが断然おススメですが、夏には夏の楽しみがりますよ!