京都・鞍馬の奥地に鎮座する「貴船神社(きふねじんじゃ)」は、四季折々の美しい風景と縁結びのご利益で人気のパワースポット。

朱色の灯篭が連なる参道は一度見たら忘れられない風景で、Instagramや旅行雑誌でも度々紹介されています。

この記事では、貴船神社の見どころを「春夏秋冬」の魅力とともに、川床料理が楽しめる旅館やランチスポットまで徹底解説します。

貴船神社とは?京都の水の神が宿る聖地

貴船神社の創建は定かではありませんが、社伝によると1300年以上の歴史があるとされます。

水の神「高龗神(たかおかみのかみ)」を祀り、京都の水源を守る神社として古来より信仰を集めてきました。

地名の「貴船(きぶね)」とはちがって、神社名は濁らず「きふね」と読みます。水神を祀る清らかな神社であることから、あえて濁らない読み方が使われているのです。

縁結びのパワースポットとして有名。また、絵馬発祥の地として知られています。

三社巡りで願いが叶う?本宮・奥宮・結社を参拝しよう!

貴船神社は、「本宮」「結社(ゆいのやしろ)」「奥宮」の三社から成り、いずれも徒歩圏内にあります。

昔ながらの習わしでは、本宮→奥宮→結社の順に参拝する「三社巡り」をすると、願いが叶うと言われています。

本宮|水の気を感じる神聖な場所

貴船神社の中心であり、最初に訪れるのが本宮。

本宮には龍神様が祀られており、水の供給を司る神様として、太古から雨乞いや雨止みに関する祈願が行われてきました。

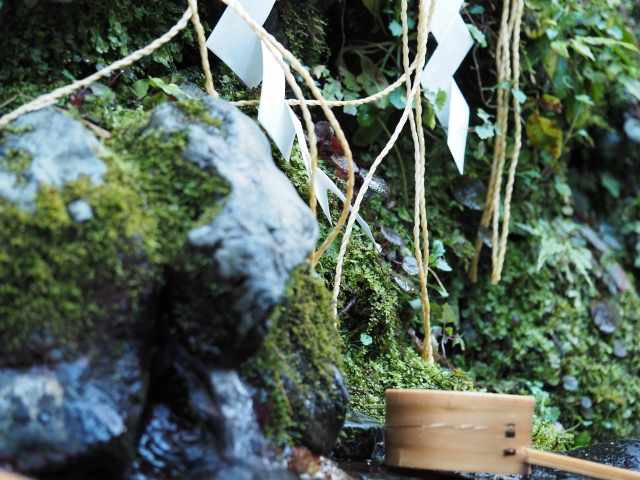

水神を祀るこの場所では、ご神水や「水占(みずうら)みくじ」が体験できます。

静かな空気と水音に包まれ、身も心もリフレッシュできるスポットです。

奥宮|巨大な「龍穴」が眠る最強パワースポット

本宮から徒歩15分ほどでたどり着く奥宮は、かつて本宮があった場所です。

社殿の真下には「龍穴(りゅうけつ)」と呼ばれる神聖な穴があると伝わっています。

立ち入りは禁止されていますが、その場に立つだけで神秘的な雰囲気と強力なパワーを感じられるスポットです。

結社|和泉式部も訪れた“恋の宮”

奥宮と本宮の間にある結社は、縁結びの神様「磐長姫命(いわながひめのみこと)」が祀られています。

夫との復縁を願って訪れた平安の女流歌人・和泉式部の伝説から「恋の宮」とも呼ばれ、恋愛成就を願う人々に人気です。

願いごとを書いた「結び文」を緑の紙にしたため、「結び処」に結ぶことで良縁を願います。恋愛だけでなく、仕事や人間関係など、あらゆるご縁に効果があるとされます。

◆縁結びで有名な神社を知りたい方はこちらの記事で!

貴船神社のご利益とパワースポット体験

貴船神社は「運氣隆昌、えんむすび、諸願成就」のご利益があることで有名です。

特に注目なのが「氣生根(きふね)」という言葉。

“氣が生まれる根源”という意味が込められており、この地に立つだけでエネルギーをチャージできると言われています。

貴船神社ならでは!水占みくじ体験

訪れたらぜひ試してほしいのが、水に浮かべて吉凶を占う「水占みくじ」。

本殿の側にあるご神水が流れる場所で占います。

ご神水の上におみくじをそっと浮かべると、じわじわと文字が浮かび上がってきます。

恋愛運や仕事運なども細かく記されており、結果が出たら記念に写真を撮っても楽しいですよ。

水みくじを水に浮かべます。

待つこと1分ほど、おみくじに文字が浮かび上がります。

紙の中央の部分に「〇」が書かれています。この「〇」の中に吉凶が浮かび上がります。

そして、上下の枠には恋愛や学問、商売などについての運勢・アドバイスが浮かんできますよ。

「絵馬」や「丑の刻参り」発祥の地でもある

水の神様として知られる貴船神社は「絵馬」発祥の地でもあります。

平安時代に「雨乞い」と「雨止み」の祈祷を行う時に、「雨乞い」の時は黒馬を「雨止み」の時は白馬を奉納する習わしがありました。

それが簡略化されて、木に馬の絵を描くようになったのが、絵馬の始まりと伝えられています。

◆絵馬について詳しくはこちらの記事で紹介しています!

そして、もうひとつ「丑の刻参り(うしのこくまいり)」発祥の地とも言われています。

「丑三つ時(うしみつどき)=午前2時〜2時半」に、神社のご神木に憎い相手に見たてた藁人形に五寸釘を打ち、相手を呪うというものです。

貴船神社は「丑の刻参り」で知られていて、平安時代から行われていたと伝わっています。

ただし、本来の「丑の刻参り」は、貴船明神が降臨したと言われる「丑の年の丑の月の丑の日の丑の刻」に参詣すると、心願成就するという信仰なので、呪いなどの意味はありません。

それが、都の女が妬む相手を殺すため鬼女になることを願って、貴船神社に祈願したところ、願いのとおり鬼女なったという「宇治の橋姫の伝説」などの物語に登場するようになり、呪いや怖いイメージがついていったということようです。

四季折々の貴船神社を楽しもう

貴船神社の周辺は、自然豊かで四季折々の風景を楽しむことができます。

その季節にしか見られない幻想的な風景は人気で、何度も足を運ぶ人も多い場所です。

また、季節ごとに夜間ライトアップも行われていて、夜には日中とは一味違う貴船神社を見ることもできますよ!

春|山桜と新緑が彩る絶景

貴船神社は数は多くはありませんが、本宮南参道の春日灯籠に山桜が咲きます。また本宮の周辺にも山桜が見られます。

そして、この時期は青々とした新緑がきれいな季節で、新緑の緑と朱色の灯篭のコントラストが楽しめます。

絶対写真を撮りたくなるフォトジェニックな季節です。

ゴールデンウィークには新緑ライトアップが開催されていましたが、コロナ渦のため中止される年が続いています。

落ち着いてきたらまた開催されるかもしれません。

ゴールデンウィークが近づいたら貴船神社公式ホームページのお知らせをチェックしてみましょう!

夏|七夕飾りと川床グルメで涼を満喫

京都の避暑地といえる夏の貴船には、涼を求める多くの観光客で賑わいます。

毎年行われる七夕神事、7月〜8月の約1ヶ月半の期間は、境内がカラフルな短冊でいっぱいになります。

七夕神事は、水の恵みへの感謝とお祈りを捧げる神事です。

夕暮れから夜にかけては、表参道から社殿や笹飾りがライトアップされます。

境内を覆う青もみじと、カラフルな笹飾りが照らされる幻想的な貴船神社は、この時期にしか味わえません。

七夕の短冊に願い事を書いて結ぶこともできるので、願い事を書いてみてはいかがでしょうか。

▶貴船神社の七夕について詳しくはこちら

貴船川といえば、夏の風物詩「川床」も有名です。

夏には風景だけじゃなく、観光人気の「川床」グルメも楽しめるのが嬉しいところです!

貴船神社周辺には、川床料理の店がたくさんあるので、参拝の途中や後にランチで立ち寄るのも楽しみの一つです。

川床料理を楽しめる旅館もあるので、ゆっくり宿泊して夜のライトアップも楽しむのもオススメです。

川床料理が楽しめるお店や旅館は最後にご紹介しますね!

秋|紅葉と灯籠のコントラストに癒されて

貴船神社は、紅葉の名所としても有名で、紅葉シーズンは朝から晩まで多くの観光客で賑わいます。

貴船の紅葉は、少し早めの11月上旬ごろから楽しめます。

参道や本宮のカエデやモミジが赤く染まり、特に龍船閣から見下ろす紅葉の美しさはオススメです。

また、毎年紅葉の見頃の時期に合わせて、ライトアップも行われます。

毎年11月上旬から下旬ごろ、貴船口から貴船神社の本宮~結社~奥宮の道沿いに「貴船もみじ灯篭」が灯されます。

冬|雪と朱の灯篭が織りなす静寂の美

貴船神社あたりは、冬には雪が積もることも多く、冬だからこそ見られる絶景があります。

この時期の参道の灯篭の朱色と、真っ白な雪のコントラストもまた、新緑の時期に負けず劣らず美しく幻想的です。

2015年から始まった、夜の雪見特別参拝と積雪日限定ライトアップは、今ではすっかり有名なイベントとなり、寒い冬だからこそ見られる景色をもとめて冬の貴船を訪れる観光客も多くなっています。

ただし、冬のライトアップイベントは、雪がある時のみ開催で、また、あまりに雪が多過ぎても危険なため開催されません。

開催されるかどうかは、開催が決定した時にだけ、当日の15時に貴船神社公式SNS(Twitter、Facebook)で発表されるので、要チェックです!

川床料理が楽しめるおすすめ店・旅館

まずは、貴船で泊まってパワーを名一杯頂きたいと言う方には、宿泊がおすすめです。

夏の貴船で川床が楽しめる旅館と言えば「料理旅館 右源太」、冬は氣生根鍋が名物ですよ!右源太は、貴船神社から徒歩 5 分という抜群の立地です。

ちなみに、ランチの予約もできるので宿泊じゃなくても利用できますよ!

京都も貴船も堪能したいと言う方は、クラブツーリズムでツアー検索してみるのもオススメです。

▼ クラブツーリズム公式ページでツアーを探す

「出発地」「目的地」から「貴船」「川床料理」などのキーワードを入力して検索できます!

※プロモーションを含みます

貴船神社アクセス

叡山電車の貴船口から歩くなら約25分ほでですが、神社までの道は急な勾配になっているので歩きやすい靴や服装をおススメします。

貴船神社に駐車場はありますが、台数がとても少ないですし、急激に道が狭くなる場所もあり、渋滞になることも多いため、公共交通機関を使って行くことをおすすめします。

鞍馬には、牛若丸ゆかりの「鞍馬寺」もあり、ハイキングコースとしても人気です。

時間に余裕がある方は、貴船神社と合わせて京都の奥深さをじっくり味わってみてくださいね。