京都観光スポットの代表格と言えば、金閣寺です。

世界遺産に指定され、京都北山で光り輝く金閣には、年間500万を超える観光客が訪れ、日本のみならず海外からの観光客にも大人気の観光地となっています。

今回は、そんな金閣寺の歴史、見どころや金閣寺で起こった事件についてもご紹介します。

金閣寺は“ただのピカピカ建物”じゃない。実際に訪れて感じた感動とは?

小学生の修学旅行の定番スポットとしても知られる「金閣寺」——でも、大人になって改めて訪れると、驚くほど印象が変わります。

金箔に輝く姿の奥にある、足利義満の思想、歴史の闇、そして芸術性。この記事では、そんな金閣寺の奥深い魅力を、美しい写真とともに詳しくご紹介します。

「金閣寺」は通称で、正式名称は「鹿苑寺(ろくおんじ)」。臨済宗相国寺の塔頭寺院で、足利義満の「北山殿」がその起源です。

金箔の輝く舎利殿が有名ですが、その裏にある歴史や由来を知ると、金閣寺がより深く楽しめます。

金閣寺の歴史

現在、金閣寺がある場所には、鎌倉 時代に藤原氏の公卿・西園寺公経(さいおんじ きみつね)が建立した西園寺(さいおんじ)が建っていました。

この西園寺が、鎌倉幕府の滅亡により荒廃し、室町時代になり西園寺の土地を譲り受けた室町幕府3代目将軍の足利義満が、邸宅「北山殿」を造営したのが、金閣寺の起源です。

義満が亡くなった後、北山殿は遺言によって禅寺となりました。

この時、現在の舎利殿以外は解体され、義満の法号である「鹿苑院殿」に由来して「鹿苑寺」となりました。

明治に廃仏毀釈の令が発せられましたが、鹿苑寺は舎利殿の美しさを利用し、境内を一般公開することで、拝観料により経済基盤を確保したそうです。

明治時代に入ると、舎利殿が特別保護建造物に指定され、大正時代には庭園が史跡・名勝になり、そして昭和4年には国宝にも指定されました。

しかし昭和25年に放火により焼失してしまいます(詳しくは後述)

この火災で、残念なことに国宝にも指定されていた複数の文化財も焼失しています。

その後、明治時代の解体修理時の図面を参考に、焼失前とほぼ同じ建物が復元されたのが、現在目にしている建物となります。

金閣寺を巡る事件――“放火”という悲劇

昭和25年、金閣寺で悲劇が起こります。

舎利殿が放火によって焼失してしまったのです。

放火犯は、なんと当時21歳だった金閣寺の徒弟僧でした。

この時犯人は、金閣寺とともに焼死するつもりでしたが、怖くなり裏山に逃げ自殺を図ります。

しかし、死にきれずに逮捕されています。

取り調べで放火の理由を「金閣寺の美しさに対する嫉妬」と、「拝観に来る人たちへの反感」と供述したと言います。

この徒弟僧によって、国宝が放火され焼失すると言う衝撃的な放火事件は、三島由紀夫の「金閣寺」や水上勉の「五番町夕霧楼』」の題材にもなっています。

金閣寺の境内見どころ

大文字山の南麓にある金閣寺の境内は、約4万坪もの広さがあり、西には衣笠山がそびえています。

シンボルとなっている舎利殿「金閣」、鏡湖池の庭園、方丈、夕佳亭、不動堂などを見ることができます。

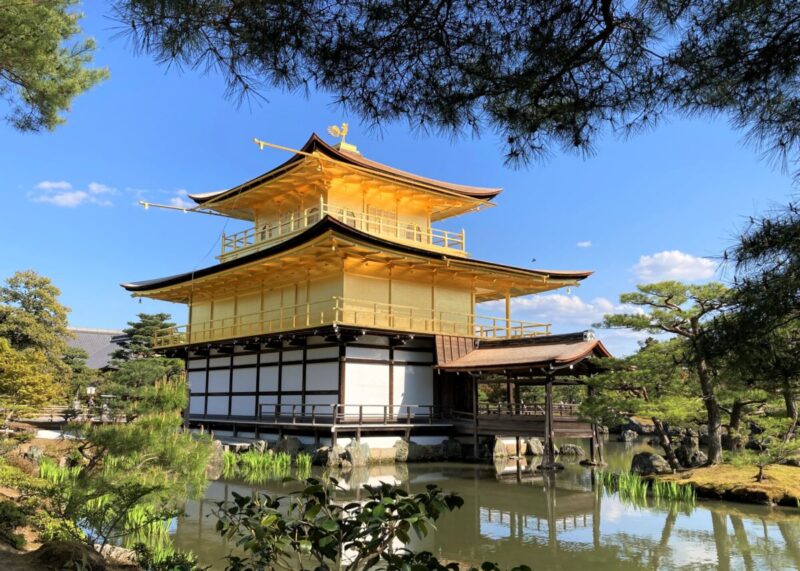

舎利殿「金閣」|3つの様式が融合する黄金の美

金閣寺を建てた足利義満は、室町時代に最も力を持った将軍で、各地の守護大名を従え、貴族に対しても大きな力を持っていました。

その力の象徴が、舎利殿「金閣」です。

義満が作った金閣は、貴族、武士、寺、それぞれの文化を取り入れた建物でした。

建物は3階建て、金箔が貼られているのは2階と3階部分です。修復工事の時には、およそ20万枚の金箔が使われたそうです。

金閣の1階は、寝殿造りとなっています。

貴族の建物に多く使われていた「しとみ戸」を使い、戸をつり上げ、部屋に光や風を取りこむ造りとなっています。

2階は書院造り、これは武士の建物の造りとなっています。

機能重視の武士の家で使われていた「引き戸」となっています。

そして3階は、禅宗様式です。

丸みを帯びた窓は、お寺の建物に見られる作りとなっています。

この構造により、1階の貴族よりも、2階の武士よりも高い3階に禅宗(自分)が上であると言うことを示していると言います。

鏡湖池(きょうこち)|“逆さ金閣”を狙えるベスト撮影スポット

鏡湖池は、舎利殿のすぐ前に広がっています。

境内の半分以上を占め、池の中には葦原島、鶴島、亀島など大小の島が造られ、衣笠山を借景とし、池泉回遊式庭園となっています。

鏡湖池には、どの角度から見ても金閣が映るように設計されていると言われ、映し出された金閣は「逆さ金閣」と呼ばれます。

金閣寺を代表するビュースポットとなっています。

方丈(本堂)

方丈は、本堂にあたる建物です。

境内のほぼ中央部に位置し、約200平方メートルもの広さがあります。

建造は、江戸時代初期の1602年(慶長7年)で、西笑承兌(さいしょうじょうたい)という金閣寺の僧侶が建てました。

現存している建物は、創建当時の藻のではなく、延宝6(1678)年に、後水尾天皇によって建てられたものです。

夕佳亭(せっかてい)

夕佳亭は、舎利殿の北に立地している、数寄屋造りの茶室です。

ここからは、舎利殿や鏡湖池を眺めることができ、夕暮れのときの景観がすばらしいことから、夕佳亭と名付けられたと言われています。

不動堂

不動堂には、名前の通り不動明王を祀っています。

ご本尊である石造不動明王像は非公開となっています。

建立当初の建物は、応仁の乱で焼失しましたが、戦国時代・天正年間(1573〜1592年)に再建され、現在に至っています。

金閣寺で最古の建造物です。

銀河泉(ぎんがせん)

金閣の裏側を進んだ先にある銀河泉は、義満がお茶を飲む際に使用した湧き水と言われています。

今も水は湧き出ていますが、湧き水を飲むことはできません。

龍門滝(りゅうもんたき)

龍門滝には、中国の故事「登竜門」、滝を登りきると龍になるという故事にちなんで、鯉魚石(りぎょせき)が置かれています。

【金閣寺】アクセス基本情報

電車の最寄り駅は、京福電鉄の北野白梅町駅ですが、ここから歩くと25分ぐらいかるため、結局バスに乗りたくなります。

今回は、京都の中でも特に人気の観光スポット、金閣寺をご紹介しました。

海外からの観光客も多く、子供のころに修学旅行で訪れたことがある方もことが多いかと思います。

今回、何十年ぶりに金閣寺を訪れましたが、久しぶりの金閣寺はただのキンピカの建物ではない、歴史や美しさを感じることができました。

是非、京都の人気スポット金閣寺を訪れてみてはいかがでしょうか。

▼銀閣寺と銅閣寺もぜひ参拝してみてくださいね!

-scaled.jpg)