私が御朱印をいただきだした頃は、御朱印はそんなに世に知れ渡っている存在ではありませんでした。

今は、どこに行っても必ず自分たち以外にも、御朱印をいただく参拝者の方に出会います。

すっごく若い方や外国からお越しの方も、御朱印をいただくために並んでいたりする姿も珍しくなくなってきました。

ところで、御朱印をいただくための帳面ですが、「御朱印帳」と「納経帳」があるのをご存知ですか?

今回は、この「御朱印帳」と「納経帳」の違いや、疑問について解説していきます。

“”御朱印帳”とは?“納経帳”とは?

そもそも御朱印とは、何なのでしょうか?

まずは、御朱印について。

御朱印とは

神社や寺院で、参拝者向けに押印される印章、印影のことを「朱印」といいます。

参拝した証です。

今は、神社や寺院にした参拝するとことでいただくことができますが、もともとは、寺社に写経を納めた際の受付印だったとされています。(諸説あり)

御朱印は、もともと写経を奉納した証として頂くものですので、ご本尊やご神体の分身であると考えられます。

そして、訪れた神社や寺院との縁が結ばれた証でもありますので、大切にしましょう。

御朱印をいただく場所は、

お寺の場合は、納経所・寺務所などと呼ばれる場所で、神社の場合は、社務所・授与所でいただきます。

特に、田舎の小さな神社で御朱印をいただきたい場合は、無人の神社は珍しくないので、注意が必要です。

どうしても御朱印の対応ができない場合、予め紙に書かれた御朱印をお持ち帰り用に箱に入れておいてあるところや、電話番号が書いており連絡をしたら来てくれたり、いただくために宮司さんのいらっしゃるところまで移動したりすることもあります。

旅に出て御朱印をいただく場合、他にも予定があるでしょうから、そのあたりは少し調べてからお出かけしたほうが、思わぬ時間ロスを防ぐことができます。

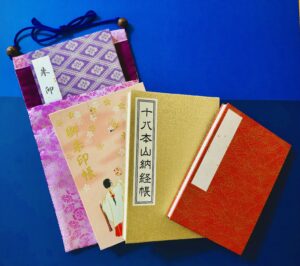

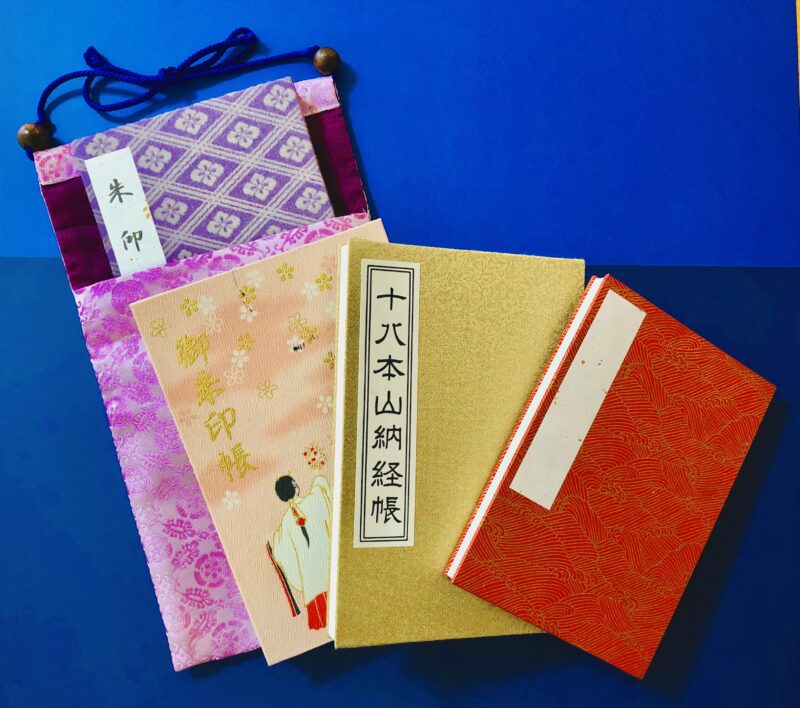

それでは、次に御朱印をいただく【御朱印帳】と【納経帳】について見ていきましょう。

【御朱印帳】と【納経帳】の違い

御朱印帳は、中が無地になっています。

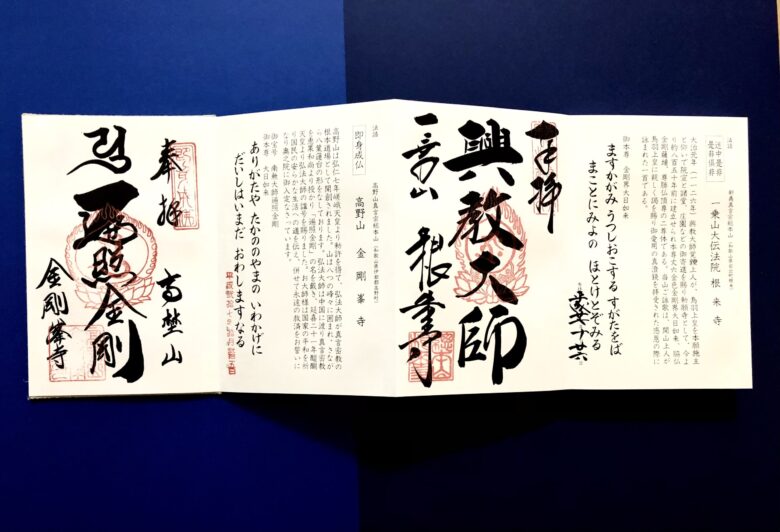

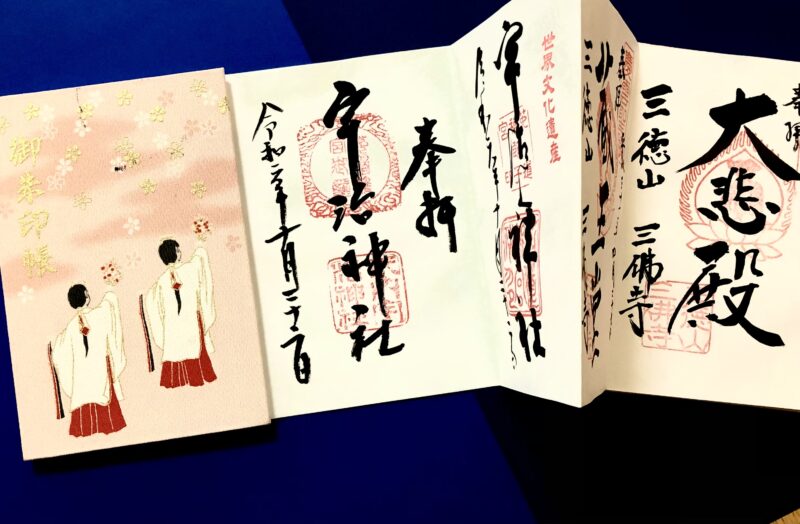

上の写真が御朱印帳です。無地のページに御朱印があるのがわかります。

納経帳は、お寺でお経を納めた証しとして朱印をいただくもので、四国八十八ヶ所霊場札所詣や、西国三十三所霊場詣など、それぞれ専用になっています。

それぞれの霊場巡りなどの一番札所から順に、寺院名や御詠歌などが書かれた一冊となっているのが特徴です。

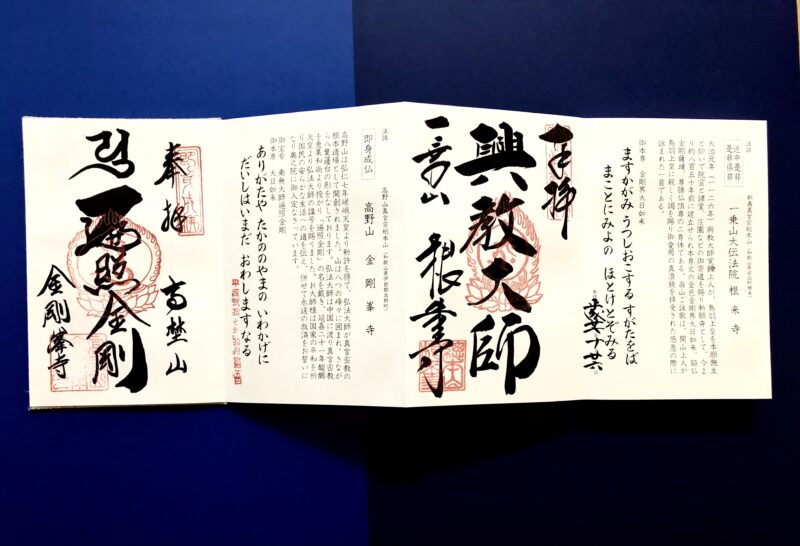

下の写真が納経帳です。

右側に寺院名とその説明書き、御詠歌が印刷されていて、左側の無地の部分に朱印をいただいています。

神社とお寺の御朱印は、同じ御朱印帳に納めていい?分けるべき?

一冊の御朱印帳に、神社とお寺の御朱印は、混ぜて納めてもらっていいのか?

これって、迷う方結構いらしゃるのではないでしょうか?

その答えは、一冊にまとめても大丈夫です。

納経帳は、先ほども書いたとおり、札所などの順が書かれた専用のものになっていますが、御朱印帳は、一冊に色々な寺社・神仏の朱印を納めます。

色々混ぜて御朱印をいただけるように無地となっていると考えると分かりやすいのではないでしょうか。

ただし!!

神仏分離の影響で、一冊の御朱印帳に神社と寺院の朱印がある場合、押印を断る社寺も存在するので、注意が必要です。

せっかく、御朱印をいただくために足を運んで、御朱印帳も持っているのに御朱印をいただけなんてせつないですよね。

ですので、出来れば神社と寺院の御朱印帳は、分けることをお勧めします。

そういいつつも、

上の御朱印帳の写真の御朱印をご覧いただくと分かるのですが、実はこの御朱印帳は、神社と寺院混合の一冊です。

ほとんどの御朱印帳は、神社と寺院を分けていますが、混合の御朱印帳も一冊用意しています。

持ち歩きやすさや出しやすさなど考えながら、自分に合うように変化させていくとよいのではないでしょうか。

御朱印帳と納経帳の違いまとめ

今回は、御朱印帳と納経帳についてお届けしました。

まとめていきましょう。

【御朱印帳と納経帳の違い】

御朱印帳:無地

納経帳:経を納めた証しとして朱印をいただくもので、霊場巡りなどの一番札所から順に、寺院名や御詠歌などがあらかじめ書かれている

御朱印帳には、一冊に色々な寺社・神仏の朱印をまとめても大丈夫です。

ただし、一冊の御朱印帳に神社と寺院の朱印がある場合、押印を断る社寺もあるので、分けることをお勧めします。

「書いている間に参拝してきてください」というような神社やお寺も多いですし、

書くときに帳面を広げられないため「カバーは外してください」と言われ、邪魔になることもあるため、御朱印帳にカバーをするのは、あまりお勧めしません。

御朱印をいただく時には、サッと御朱印帳を取り出せた方がいいですよね。

そんな時には、御朱印帳用の袋やバックを持っておくと便利です。

おすすめの形は、

御朱印帳2~3冊いれられる巾着袋型それと、

レトロ模様の便利なショルダーポーチ型どちらも、御朱印帳を入れる以外に使える優れものですよ!