京都にある「安井金比羅宮(やすいこんぴらぐう)」をご存知でしょうか?

数年前に訪れたときにはゆっくりと参拝できましたが、

「縁切り神社」とも呼ばれ、今や大人気のパワースポットとなり、こじんまりとした境内はいつも大勢の人で賑わっています。

今回は、「安井金比羅宮(やすいこんぴらぐう)」の歴史や「縁切り縁結び碑」についてお届けします。

安井金比羅宮の歴史

安井金比羅宮は、京都市東山区にあり、四条通の繁華街にも近くアクセス良好のため多くの観光客が訪れる人気のパワースポットとなっています。

安井金毘羅宮の起源は、飛鳥時代に藤原鎌足(ふじわらのかまたり)が家と子孫の繁栄を願って藤の木を植え「藤寺」を建てたとされています。始まりは神社ではなく、藤寺だったのです。いまでも境内には立派な藤の木があり、花の時期には紫の花が目を楽しませてくれます。

その後、藤寺は聖武天皇によって改築されて「観勝寺(かんしょうじ)」と名を改めました。

崇徳天皇(すとくてんのう)が、観勝寺の藤をとくに気にいり、上皇となった後、お寺の一部を改築し、妃の阿波内侍(あわのないし)を住まわせました。

しかし崇徳上皇は「保元の乱」で敗北し、権力を失い、讃岐国(さぬきのくに)に流罪となってしまいます。

そして、何度も京都へ戻りたいと願い出ましたが、受け入れられることなく8年後亡くなったのでした。

崇徳上皇が亡くなった後、都では飢饉、災害、有力者が続けて亡くなるなどの不幸が続いたため、崇徳上皇の祟りではないかと人々は恐れるようになり、その御霊を鎮めようと神社を建て、崇徳上皇を祀りました。

崇徳上皇が亡くなった後、残された妃の阿波内侍が、観勝寺の中にお堂を建て、以前崇徳上皇に贈られた直筆の御尊影と御遺髪をお祀りしました。そして後に、後白河法皇により神殿が創建され、崇徳上皇を祀る神社とされました。

観勝寺は、応仁の乱のときに荒廃してしましたが、江戸時代に太秦安井にあった「蓮華光院」というお寺が、移され新たに「光妙院観勝寺」として整備されました。その時に現在の場所に崇徳上皇を祀る金比羅宮が創られました。

その後、明治になると「神仏分離」のため、お寺は廃されご本尊は嵯峨の大覚寺へ移されてしまいました。そして、安井金比羅宮だけがこの場所に残されました。これが現在の安井金毘羅宮です。(神仏分離については以下の記事で少し説明しています)

悪縁を切って良縁を結ぶ『縁切り縁結び碑(いし)』

安井金比羅宮のご利益と言えば、何といっても「縁切り」です。

境内に入ると、変わった形の大きな石?紙のかたまり?のようなものが目に飛び込んできます。

これが、悪縁切りと良縁結びの両方のご利益が授かれると言われる「縁切り縁結び碑(いし)」です。

その高さ約150cm、幅約3メートルです。

縁切り縁結び碑には、もとの石が見えないほど白い紙が貼られていて、独特の雰囲気が漂っています。

近寄ると「〇〇さんと縁が切れますように」などの願いが書かれた形代が、ビッシリと貼られていて、こんなに悪縁を切りたい人がいるんだなと、ちょっと怖さすら感じます。

ちなみに、悪縁を切るとは、

誰かと縁を切りたいと言うことばかりではなく、悪癖をやめたいや、病気と縁を切りたいなどもありますよ。

「縁切り縁結び祈願」参拝手順

それでは、参拝方法をご紹介いたします!

まずは、お参りを済ませしょう。

ではいよいよ悪縁を切って良縁を結びです。

形代は、碑の左側の台にあります。記入の前に100円以上の志を賽銭箱にお納めましょう。

「形代(かたしろ)」に、切りたい縁・結びたい縁などの願い事を書き込みます。

縁切り縁結び碑は、上部からの亀裂を伝って、中央の円形の部分に神の力がそそがれているのだそうです。

中央の穴は、大人がやっと通れるほどの大きさで、この穴を這うようにしてくぐることで、縁切りと縁結びの祈願をします。

さきほど願いを書いた「形代」を持って、願い事を念じながら碑の表から裏へ穴をくぐります。

これで、まず悪縁を切ります。

写真は、表からくぐって悪縁を切っているところです。

そして次に、裏から表へくぐって良縁を結びます。

最後に「形代」を碑に貼ります。

これで、祈願完了です!

穴をくぐるための行列がいつもできているので、早い時間の参拝がおすすめです。

なんと参拝は終日可能ですので、夜や早朝に行って、じっくりと人目を気にせず祈願するとこともできますよ。

【安井金毘羅宮】アクセス基本情報

【安井金毘羅宮】基本情報

住所:京都府京都市東山区下弁天町70

HP:http://www.yasui-konpiragu.or.jp/

アクセス:京阪本線「祇園四条」駅から徒歩約10分、阪急京都線「河原町」駅から徒歩15分

安井金毘羅宮いかがでしたでしょうか。

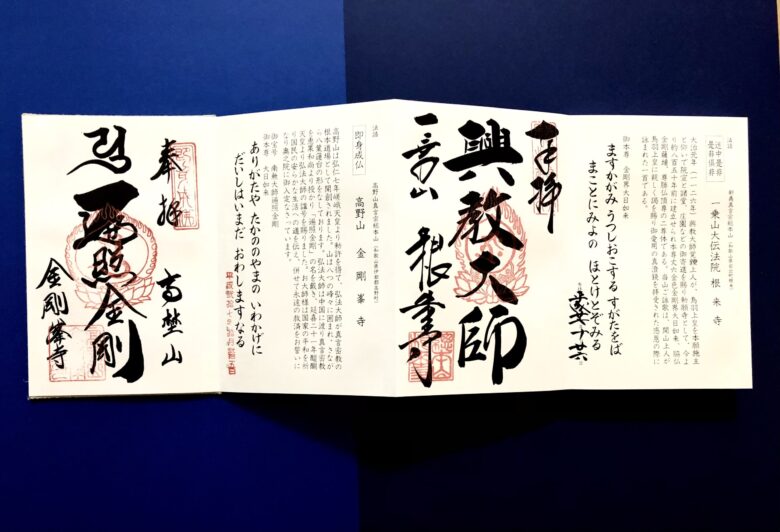

境内に奉納されている絵馬がおおいな~と、思ってはいましたが、なんと約600点の絵馬が所蔵されているそうです。

「縁みくじ」も人気となっているようで、社務所で「縁みくじ」をいただく列ができていました。「今年良縁が来るってぇ~!」と早速いい知らせをいただいて喜んでいる嬉しそうな声が聞こえてきました。

京都の安井金毘羅宮に参拝して、悪縁を切って良縁を結びましょう!

安井金比羅宮は京都でも人気の観光スポットが集まる東山に鎮座しています。

近くには清水寺や八坂神社、円山公園といった神社仏閣・名所や史跡が数多くあるので、ぜひ参拝してみて下さい!