こんにちは。

【夫婦でお参り】のHOKI & MIYUです。

今日もポチポチと、神社仏閣に関わる情報をお届けします。

京都の観光名所がたくさんある東山を散策していると、カラフルで変わった形のお守りが境内にたくさん奉納されているお寺があるのをご存知ですか?カラフルな〝くくり猿〟がフォトジェニックでかわいいと、人気のお寺です。

今日は、そんな「八坂庚申堂(やさかこうしんどう)」について、お届けします。

目次

「八坂庚申堂(やさかこうしんどう)」の歴史

「八坂庚申堂(やさかこうしんどう)」は、京都市東山区にあります。

京都東山は、清水寺や八坂神社、五重塔で知られる法観寺など、有名な神社仏閣がおおく、四季折々の景色と歴史を感じる町並みを楽しめることから、一年を通して多くの観光客で賑わいます。

そんな魅力溢れる東山の人気スポットの一つとなっているのが「八坂庚申堂(やさかこうしんどう)」です。

正式名称は「大黒山延命院金剛寺」で、地元の方から「八坂の庚申さん」の愛称で親しまれています。

八坂庚申堂は、日本三大庚申のひとつで、中国の道教由来の庚申信仰を日本で最初に始めたお寺です。

ご本尊は「青面金剛(しょうめんこんごう)」で、この青面金剛は、飛鳥時代に京都の豪族秦氏(はたし)の守り神として祀られました。

平安時代になり、浄蔵貴所(じょうぞうきしょ)が一般の方も青面金剛をお参りできるようにと、960年に創建したのが八坂庚申堂です。

『くくり猿』のお守りで欲を捨てて願いを叶える

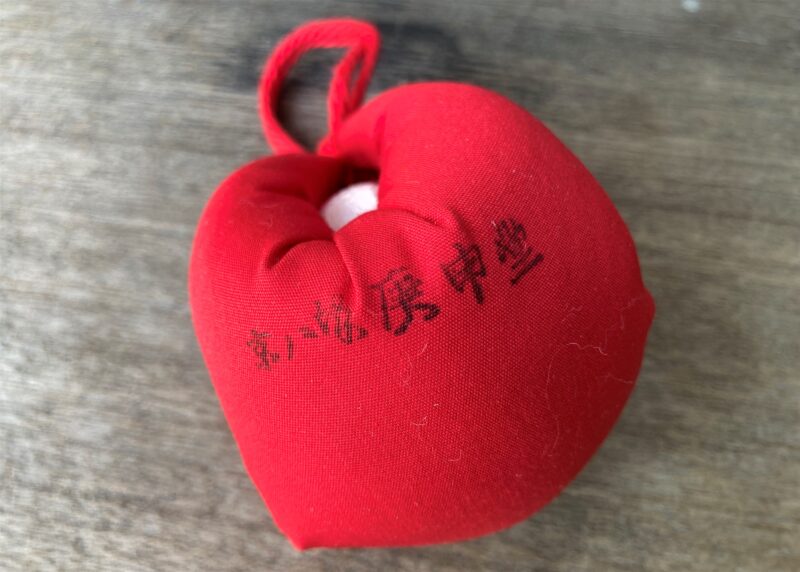

八坂庚申堂では願いを持ち続けるのではなく、「欲を捨てる」と願いが叶うと言われています。その欲を捨てるために使われるのが“くくり猿”と呼ばれる一見お手玉のようにみえるお守りです。

このくくり猿は、カラフルな布地で作られていいて境内のいたるところにくくりつけられ、奉納されています。その様子が、丸くてカラフルでとってもかわいいですが、実は、「くくられて動けなくなった猿」の姿のお守りです。

ちょっと残酷にも思えますが、なぜ猿がくくられているのかというと、欲望のままに行動する猿を動けなくなった姿にすることで、欲に走らないよう人間を戒めているのだそうです。

人間は誰でも夢や希望を持っているものですが、夢を叶えようする余り欲が湧いてきて、心が乱れることがあります。そんな時、欲に走らないよう戒めてくれるのが「くくり猿」です。

そのため、くくり猿に願いを込めて欲をひとつ我慢すると、願いを叶えてくれと言われています。

くくり猿のお守りで祈願する前に、まずはお参りしてくださいね。

上の写真が「くくり猿」です。色んな色や柄のくくり猿が並べられていて、好きなものを選びます。

このくくり猿に「願いごと」「名前」「日付」をペンで書き込み、境内に吊るすと願いが叶うと言われています。

お店の軒先の「くくり猿」

八坂庚申堂の周辺の民家やお店八坂の塔界隈の軒先にも「くくり猿」を見ることができます。

これは、八坂庚申堂で願掛けに「くくり猿」で奉納するのにならっているそうで、5匹のくくり猿をつるし「ご縁(5猿)」で、お客様とよい御縁ができますようにという願いが込められています。

また、上から順に小さくなっているのは、一番上の大きいのがお父さん、二番目はお母さん、三番目からは子供というように家族の身代わりと厄除けと、お客様の幸せを祈願する意味があります。

くくり猿は、他の地域にもある?

くくり猿は、奈良市奈良町庚申堂では「身代わり猿」と呼ばれています。

岐阜県飛騨の「さるぼぼも同じじゃないの?」と、思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?似ていますが、さるぼぼと、くくり猿の形は少し違うそうです。

また、意味合いも違っていて、飛騨で赤ちゃんのことを「ぼぼ」と言うことから、さるぼぼは猿の赤ん坊という意味で、『災いが去る(猿)とか家内円(猿)満』などの縁起ものとされています。

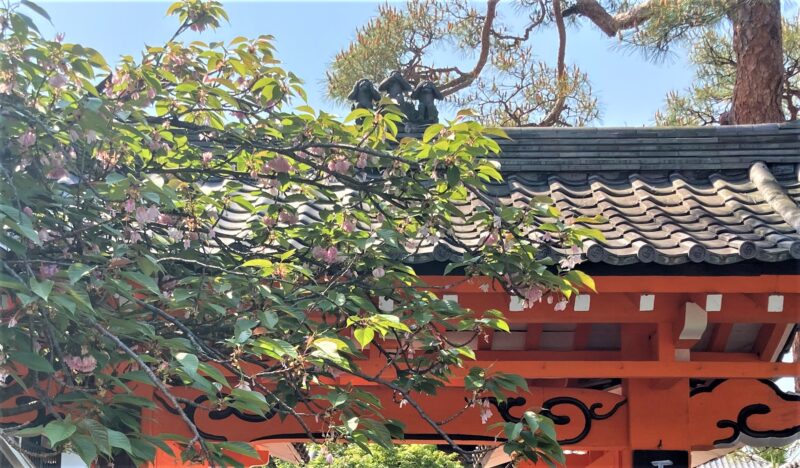

「見ざる、言わざる、聞かざる」がいる境内

「見ざる、言わざる、聞かざる」といわれる両手で目、耳、口を隠している三匹の猿は、庚申信仰ととともに日本に伝わってきたといわれています。

そのため、八坂庚申堂の境内では「見ざる、言わざる、聞かざる」も目にすることができます。

三門の上に、三猿が並んでいます。

こちらにも三匹の猿が並んでいます。

かわいい色んな姿の三匹の猿を見ることができますよ。

蒟蒻炊きで無病息災

八坂庚申堂では、年に6日ある庚申の日に蒟蒻炊き(こんにゃくだき)が行われます。

蒟蒻炊きは、八坂庚申堂を建立した浄蔵貴所(じょうぞうきしょ)が、父親に蒟蒻を食べさせて病気を治したという話にちなんで行われるようになった行事です。

蒟蒻の形がかわっていて、猿の形にくり抜かれています。

この蒟蒻を北を向き、無言で3つ食べると「無病息災」の効果があるといわれています。

年に6日ある庚申の日には、もうひとつ庚申待ちという行事も行われます。

ご本尊である「青面金剛」が、庚申日に体内から出てきた三尸の虫を食べるといわれていることから、この日に一晩一心に拝むことで、どんな願いごとも叶うといわれています。

【八坂庚申堂】アクセス基本情報

八坂庚申堂は、清水寺や八坂の塔のすぐそばにあります。

【八坂庚申堂】基本情報

住所:京都府京都市東山区金園町390

電話:0755412565

参拝:9:00~17:00

HP:http://www.yasakakousinndou.sakura.ne.jp/

アクセス:京都市バス「東山安井」下車、徒歩約4分、

京阪電車 祇園四条駅下車、徒歩約15分

八坂庚申堂からは、八坂の塔(法観寺)~二寧坂(二年坂)~産寧坂(三年坂)を散策しながら清水寺に向かうコースがオススメです。

八坂庚申堂の山門を出て、横を見ると上の写真のように、八坂の塔がすぐ側にみえています。

世界遺産の清水寺に行くには、坂道を登っていくのですが、京都観光を楽しみながら歩けるので、苦になることもありません。

清水寺とは逆方向に歩くとすぐ、「ねねの道(ねねの小径)」を楽しめます。北側に行くと、ねねのお墓がある高台寺・坂本龍馬のお墓がある京都霊山護国神社・八坂神社・円山公園などがあり、こちらも散策におすすめです。

観光スポットをまとめて巡れて、カラフルでフォトジェニックな写真撮影もできる八坂庚申堂へお参りしてみてはいかがでしょうか。