観光スポットとして有名な、京都嵐山嵯峨野に日本で唯一の神社があるのをご存知でしょうか?

今回は、日本でここにしかない髪の神社「御髪神社」についてお届けします。

日本で唯一髪の毛にご利益のある「御髪神社」

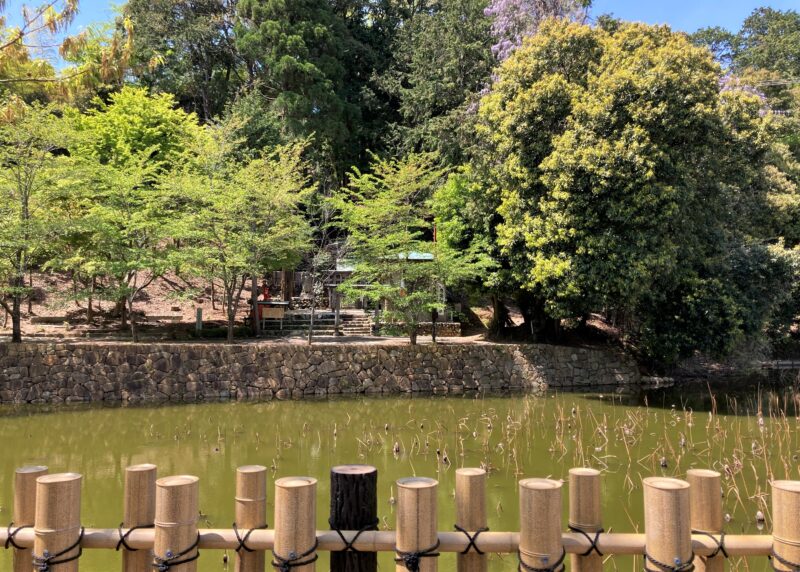

御髪神社(みかみじんじゃ)は、百人一首に詠まれている小倉山のふもとにあります。

読み方は「みかみ」ですが、漢字「御髪」のイメージの通り、髪にご利益がある神社です。

天龍寺から竹林の小径に入り、常寂光寺方面へ行く途中にある小倉池の側にあり、青もみじの時期に訪れると茂ったもみじの葉に覆われて隠れるほどのこじんまりとした神社です。

小倉池は、以前は蓮が少ししかなかったのですが、改修工事が行われ今では立派な蓮池になっています。

近くにある天龍寺の蓮も有名ですね。

このあたりの蓮の花の見ごろの時期は、7月中旬~8月中旬ごろです。

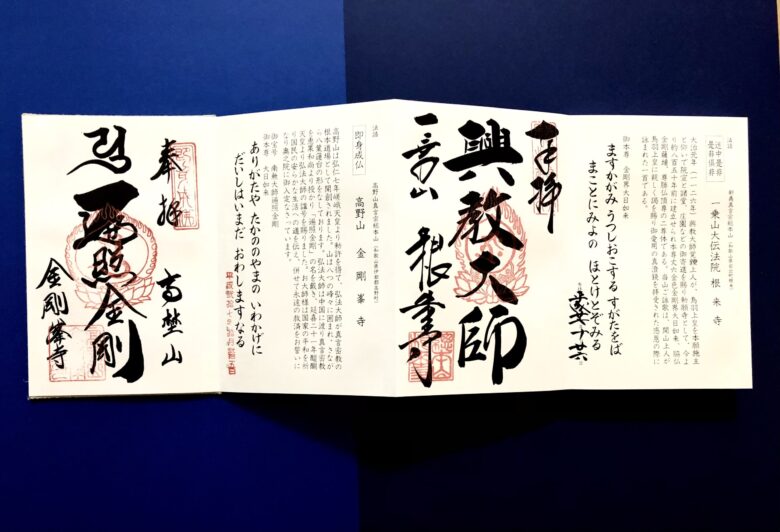

御髪神社の歴史

1961(昭和36)年に髪の健康を祈願し、京都市の理美容業界関係者らによって創建されました。

ご祭神に、藤原采女亮政之(ふじわらのうねめのすけまさゆき)公が祀られています。

政之公は、髪結職の起源ともいわれている鎌倉時代に実在した人物です。

亀山天皇の御代、皇居の宝物護衛にあたっていた政之の父である基晴(もとはる)が、お預かりしていた宝刀「九王丸」を失くし、宝刀を探すために諸国行脚の旅に出ます。そのお供に連れて行ったのが三男の政之でした。

当時日本は蒙古(もうこ)軍の襲来に備えて、下関に大勢の武士を配置していたため、失った宝刀が見つかるかもしれないと、親子はこの地に居を構えます。そこで生計を立てるため政之が新羅人から習ったのが髪結いの技術でした。これが日本の髪結い業の始まりとされています。

政之の下関での店構えには特徴があり、亀山天皇と祖先の藤原氏を祀る祭壇がありました。そのため「床の間のある店」と呼ばれるようになり、それがいつしか「床屋」と呼ばれるようになったと言われていて、下関には『床屋発祥の地』の碑も建てられています。

父の基晴は亡くなった後、政之は宝刀を見つけて朝廷に奉還し、後に鎌倉へ赴き、髪結職として鎌倉幕府に仕えたと言われています。

京都は、政之にとって故郷であるとは言え、「髪結職」としての縁は薄い場所です。

それなのに何故この場所に創建されたかというと、御髪神社のすぐ近くにには、亀山天皇の火葬された「亀山公園」があり、そのご縁もあって、この場所に日本で唯一の髪の神社として御神神社が創建されることになったのだそうです。

髪塚

御髪神社の境内には、髪塚が建っています。

この髪塚には、願い事をしながら切った髪の毛を納めるとご利益があるといわれていて、献納された髪の毛は神官によって祈拝が行われます。

毎年御大祭日には、髪の毛への感謝の意をこめて「業祖神奉祭(ぎょうそしんほうさい)」と「髪供養」が行われてます。

奉納されている、つげ櫛の形をした絵馬には「髪の毛が生えてきますように」や「美容師になれますように」、「お店が上手くいきますように」など、髪の神社ならではの願い事が書かれています。

もともとは髪の神社で、理髪店関係の方や髪の毛に悩みがある方が多く参拝されていたのですが、最近では、髪の毛は頭を守る役目あることから「頭」にもご利益があるとされ、受験生も多く参拝されるそうです。

髪の悩みと言えば、「ハゲ」と思ってしまうかもしてませんが、それだけではありません。

女性ならいつでもサラサラつやつやの美しい髪に憧れるものです。

全国でここにしかない髪の神社「御髪神社」に、「美しい髪でいられますように」など祈願しに参拝してみてはいかがでしょうか?

【御髪神社】アクセス基本情報

【御髪神社】基本情報

住所:京都府京都市右京区嵯峨小倉山田淵山町10

電話:0758829771

アクセス:JR山陰本線「トロッコ嵐山駅」から徒歩約2分