多くの神社仏閣や観光名所がある京都東山に、豊臣秀吉を祀っている神社があるのをご存知でしょうか?

今回は、豊臣秀吉が祀られている「豊国神社(とよくにじんじゃ)」の歴史などご紹介します。

京都東山「豊国神社(とよくにじんじゃ)」

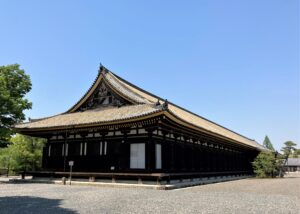

豊国神社(とよくにじんじゃ)は、京都市東山区の多くの仏像が納められていることで有名な三十三間堂から歩いて5分程の場所にあります。

神号「豊国大明神」を下賜された豊臣秀吉を祀る神社です。ちなみに、豊臣秀吉を祀る豊国神社は他にも、大阪市の大阪城公園、滋賀県長浜市、名古屋市にもあります。

「出世開運」の神様として、全国から多くの参拝者が訪れ崇敬を集めています。

豊国神社の歴史

豊臣秀吉は、慶長3(1598)年8月18日に伏見城でその生涯を終えました。

遺命により、その御遺骸は東山大仏(方広寺)の東の阿弥陀ヶ峯の頂に葬られることとなります。

秀吉の死後間もなく着工していますが、この時はまだ秀吉の死は一般には知らされていなかったため、「大仏の鎮守社」であると言って着工しています。

翌年、社が創建された時に、秀吉が遺言で「自身を新八幡として祀るように」と残していたことから、秀吉の死を明らかにするとともに「新八幡社」と呼ぶようになりました。

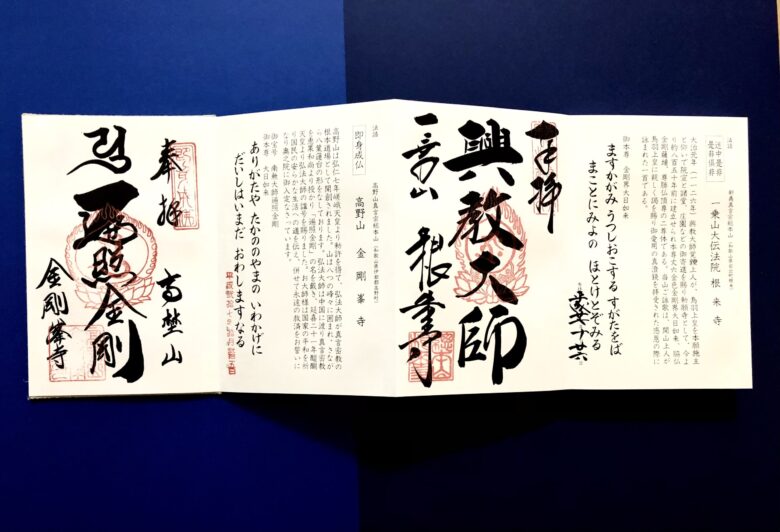

しかし、遺言で「新八幡」として祀られることを望んでいた秀吉でしたが、その意とは反し、朝廷から正一位の神階と「豊国乃大明神(とよくにのだいみょうじん)」の神号を与えられ、社は「豊国神社」と命名されることとなりました。

繁栄を極めた豊国社でしたが、慶長20(1615)年の「大坂夏の陣」で豊臣家が滅亡したことで、徳川家康の意向によって豊国大明神の神号は剥奪され、神社自体も廃絶されました。

その後、明治に入り明治天皇によって、方広寺大仏殿跡地に社殿が造営され、再興されたのが現在の豊国神社です。

国宝「大唐門」

境内で目を引くのが、国宝の大唐門で、伏見城の遺構と伝えられています。

唐破風がついた四脚門となっていて、欄間や扉の彫刻がとても美しい門です。

大唐門の両側には、秀吉の馬印にちなんだ珍しい千成瓢箪の絵馬が奉納されています。

そして、大唐門の左手には、秀吉像が輝いています。

境内には他にも、秀吉夫人の北政所を祀る摂社貞照神社や宝物館もあり、秀吉ゆかりの品が展示されています。

豊国神社へのアクセス基本情報

【豊国神社】基本情報

住所:京都市東山区大和大路正面茶屋町530

HP:http://www.kyoto-16sha.jp/toyokunijinja/

アクセス:京阪電車 清水五条駅下車、徒歩約8分、七条駅下車、徒歩約10分

京都市バス 博物館三十三間堂前下車、徒歩約5分

周辺には他にも京都に訪れたら行っておきたい神社仏閣が多くあります。

市バスを降り智積院~三十三間堂~豊国神社~方広寺と巡ると、ルート的にスムーズで、それぞれ徒歩10分以内で移動可能なためオススメです。三十三間堂と豊国神社の間には、京都国立博物館もあり、さまざまな展覧が催されていますので、観覧もオススメです。

今回は、豊臣秀吉が祀られている「豊国神社」をご紹介しました。

出世開運を祈願しに、参拝してみてはいかがでしょうか。