こんにちは。

【夫婦でお参り】のHOKI & MIYUです。

今日もポチポチと、神社仏閣に関わる情報をお届けします。

大阪市天王寺に鎮座する生國魂神社、一般的に「いくたまさん」と呼ばれ親しまれています。

正式名称は 生國魂 「いくくにたま」と読み、他にも「難波大社(なにわのおおやしろ)」とも呼ばれています。

今日は、 生國魂神社をご紹介します。

生國魂神社の歴史

創建は定かではありません。

社伝によると、初代・神武天皇が、現在の大阪城付近に、生島神・足島神(たるしまのかみ)を祀ったのが始まりとされています。

天正8年(1580)の石山合戦の時に焼失しましたが、天正11年(1583)豊臣秀吉が大阪城を築く際、現在の地に移転されました。

延喜式名神大社です。また、旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社となっており、格式の高い神社です。

生國魂神社の 本殿

本殿は、現在の地に移った2年後に造営され、 “生國魂造(いくたまづくり)” と呼ばれる建築となっています。

本殿と幣殿をひとつの流造で葺きおろして、正面に千鳥破風、すがり唐破風、千鳥破風と、3つの破風を据えた建築となっています。

この生國魂造は、全国に約8万もある神社のなかで生國魂神社でしか見られない建築様式となっています。

現在の本殿は、戦後に建て替えられ、残念ながらコンクリート造銅板葺となっていますが、桃山時代の遺構を伝えているそうです。

生國魂神社の境内

まずは、鳥居をくぐります。

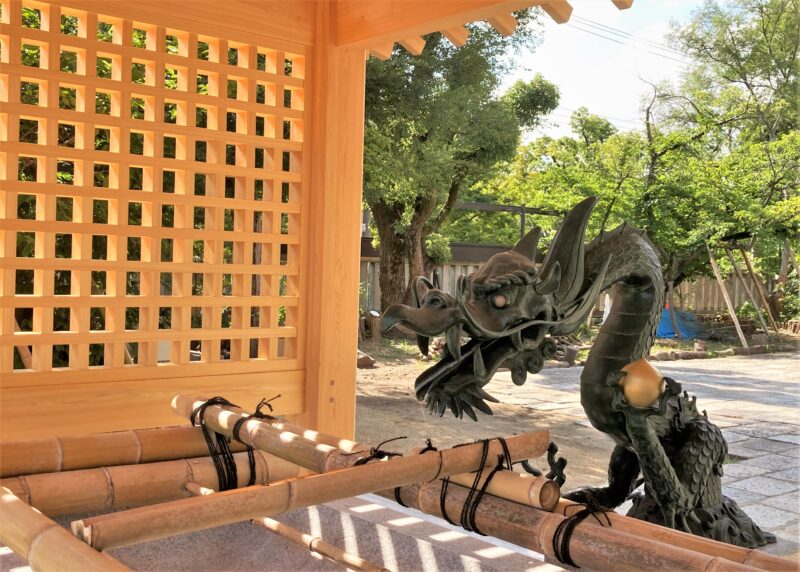

手水舎

正面に鉄筋コンクリートの大きな拝殿があります。

拝殿の奥に生國魂造の本殿がありますが、正面からは見えません。

本殿右横には、天照大御神を祀る皇大神宮が鎮座しています。

拝殿の右手には、天満宮と住吉神社が鎮座しています。

皇大神宮と、住吉神社の間にある階段を下りると、生玉の杜となっています。

こちらには、大阪城周辺にあった神社が集められています。

下りてすぐ左手にあるのが、精鎮社です。

精鎮社の奥には、赤い社が3つ並んで鎮座しています。

「稲荷神社」「源九郎稲荷神社」「鴫野(しぎの)神社」で、特に鴫野神社は、女性に人気となっています。

赤い社のエリアの横には、4つの社が並んでいます。

一番右にあるのが、浄瑠璃(じょうじゅり)神社です。

こちらは、近松門左衛門をはじめ、浄瑠璃(文楽)関係の方を祀っている神社なのだそうです。

その隣が、家造祖(やづくりみおや)神社です。

神話「岩戸隠れ」で、岩戸から出た天照大御神が入った御殿「瑞殿(みずのみあらか)」を建てた「手置帆負神(たおきほおい)」「彦狭知神(ひこさしり)」が祀られています。

つぎに、鞴(ふいご)神社です。

一番左に城方向(きたむき)八幡宮があります。

以前は、大阪城向きの北向きに鎮座していたため、城方向と書いて「きたむき」と読みます。現在の場所に移されて、北向きではなく東向きになっています。

アクセス

住所:大阪府大阪市天王寺区生玉13-9

地下鉄谷町線「谷町9丁目駅」下車徒歩約5分

いかがでしたでしょうか?

今日は、いくたまさんの呼び名で親しまれている 生國魂神社をご紹介しました。

生國魂神社は、本殿がコンクリート造となっていますが、歴史と格式のある古社です。境内は広く気持ちの良い風が吹いていて、パワーを感じられる場所です。

アクセスもいい場所ですので、是非、参拝してみてはいかがでしょうか。

それでは、また。