こんにちは。

【夫婦でお参り】のHOKI & MIYUです。

今日もポチポチと、神社仏閣に関わる情報をお届けします。

京都府向日市、人気の観光地である「京都市」と、都があったことで知名度がある「長岡京市」との間で、影の薄い市ではありますが、史跡が多く、実は長岡京の中心地「長岡宮跡」も長岡京市ではなく、向日市にあります。

今日は、そんな向日市にある「向日神社」をご紹介します。

向日神社の歴史

向日神社は、延喜式内社として由緒ある神社です。

長岡京ができるより前の718年に創建されたと伝わっています。

向日神社は、向日山に鎮座しています。

向日山は、「勝山」とも呼ばれており、豊臣秀吉が朝鮮出兵のため前線基地の肥前名護屋城へと向かう際に向日神社で休憩をしました時に、秀吉に社殿のある山の名前を尋ねられ、「勝山」と答えたところ、秀吉は「出兵の門出にふさわしい」と喜んだという逸話が残っています。

向日山には、かつて火雷大神(ほのいかづちのおおかみ)を祀る火雷神社があり、向日神社を「上社」、火雷神社を「下社」と呼んでいました。

「下社」である火雷神社は荒廃し、1275年に「上社」である向日神社に合祀されたため、向日神社には、向日神・火雷大神、そして火雷大神の后という玉依姫命(たまよりひめのみこと)、下社を創建したといわれている神武天皇が祀られています。

火雷大神と玉依姫命と言えば、京都の賀茂社のご祭神です。

この二神の子が、上賀茂神社のご祭神・賀茂別雷大神ともされており、玉依姫命は下鴨神社のご祭神でもあります。

向日神社のみどころ

それでは、向日神社とその周辺の見どころをご紹介していきましょう。

向日神社の神紋

向日神社の神紋は、徳川家と同じ三つ葉葵です。

しかし向日神社によると、徳川家とは関係がないのだそうです。

もともとは、二葉葵だったのですが、いつしか三つ葉葵となったといいます。

幕府からは、紋を改める指示も出たのですが、向日神社の方が古かったため、改めることはなかったということです。

ご祭神が、火雷大神と玉依姫命と同じである賀茂社の神紋は二葉葵なので、向日神社と賀茂社の神紋もかつては同じだったと言うことですね。

明治新宮の本殿のモデル

向日神社の本殿は、室町時代、応永25(1418)年から4年をかけて建造されたもので、国の重要文化財に指定されています。

実は、この向日神社の本殿、東京の明治神宮の本殿のモデルとなっています。

明治神宮の本殿は、向日神社の本殿を1.5倍にして建てられているのだそうです。

日本で最も初詣の人出が多いことでも有名な明治神宮の本殿のモデルになっているとは驚きです。

長岡宮跡

向日神社は、京都盆地の南西にある乙訓の地の中央辺りに南北に延びる丘陵があり、その丘陵の南端に鎮座しています。

古代、この丘は長岡と呼ばれ、この丘を取り囲んで784年に造られた都が「長岡京」です。

長岡京の中心「長岡宮」は、向日神社の麓に造られ、東へ200m行ったところに大極殿(たいごくでん)がありました。

現在は、まわりは住宅地となっていますが、長岡宮跡・大極殿公園となっています。

アクセス

京都府向日市向日町北山65

阪急電鉄:「西向日駅」から徒歩約15分

西向日駅と向日神社の間には、上記の「長岡宮跡」があるので、興味がある方は立ち寄ってみてはいかがでしょうか?

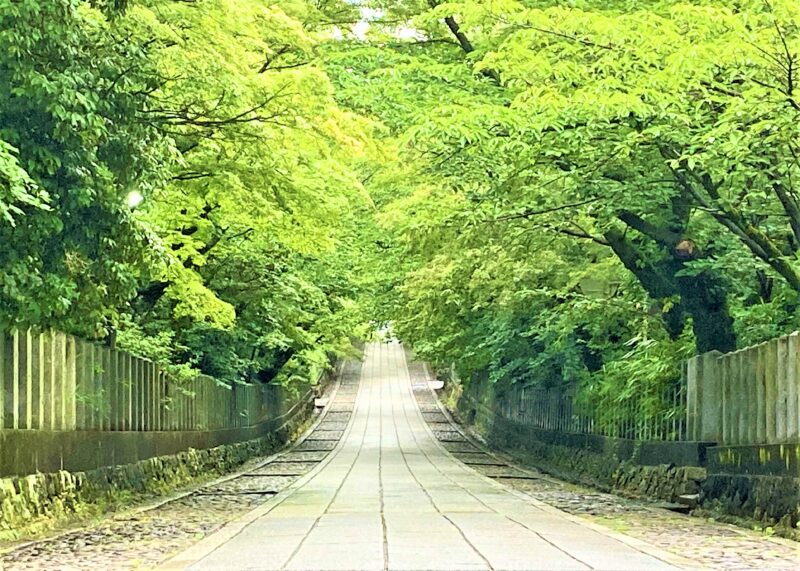

乙訓神社の参道は、長いゆるやかな坂が特徴的です。

桜と楓が参道を覆う景色が美しく、桜と楓の名所ともなっています。

初夏に参拝しましたが、参道を覆う緑が爽やかで、綺麗でしたよ。

それでは、また。