お正月三が日が過ぎ1月7日に食べる「七草粥」は、平安時代にはあったと言われています。

その風習は今も受け継がれ、スーパーに並んだ春の七草を買い求める姿も多く見かけます。

そんな七草粥ですが、京都伏見にある城南宮では、お正月の1月7日ではなく、旧暦の正月7日に近い2月11日に毎年「七草粥接待」が行われています。

今回は、3年分ぶりに開催された城南宮の七草粥の日の催しをご紹介します!

城南宮:七草粥の日

城南宮の「七草粥の日」は、毎年恒例の年中行事なのですが、このところはコロナ渦ということもあり開催中止となっていました。

今年は3年ぶりに、例年通り2月11日に開催されると言うことで、行ってまいりました!

城南宮の七草粥をいただきに

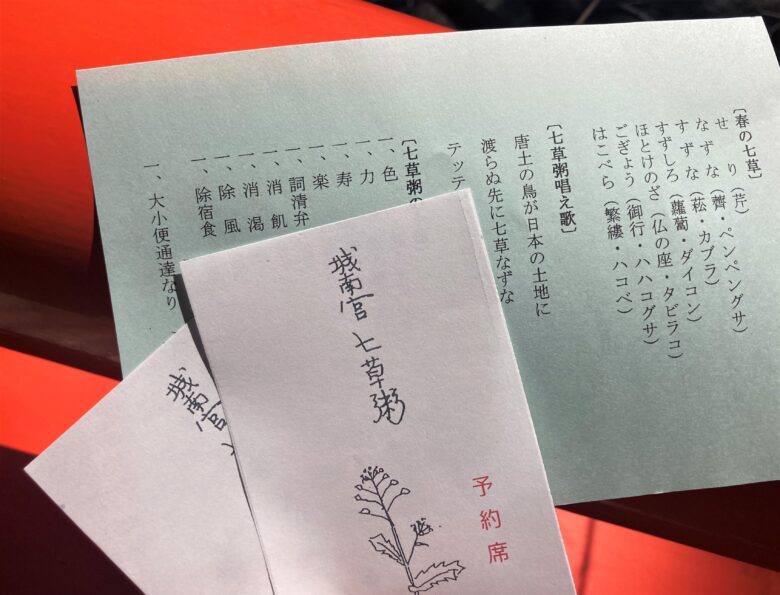

ちなみに、令和5年(2023年)は、事前予約制で往復はがきのみの受付となっていました。

午前10時~午後3時30分の間で30分きざみの予約制で、開催日の数日前には、各時間帯40名ほどの当日券を発行するとの発表がありました。

春の七草、セリ・ナズナ・スズナ・スズシロ・ホトケノザ・ゴギョウ・ハコベラを神前に供え、無病息災と健康長寿を祈願します。

朱色の鳥居正面の拝殿には、春の七草が供えられています。

お粥は、城南宮神苑で栽培、収穫された七草などが使われます。

春先に若菜を贈って息災を祈願する風習は『源氏物語』若菜の巻にも登場します。

本殿へお参りをしたら、お粥をいただきに祭館に移動します。

当日券の方は、1階でお粥をいただいていました。

予約のはがきを受付で渡すと、予約席の引換券をいただき、祭館の2階へ案内されました。

引換券と一緒に渡された水色の神には、「春の七草」と「七草粥唱え歌」と「七草粥の十徳」が書かれています。

七草粥唱え歌は、会場内で繰り返し流れていて、おかゆを食べ終わって出るころには、頭の中は七草粥唱え歌でいっぱいになりました。

書かれていた七草粥の十徳をご紹介しておきます。

「七草粥の十徳」

一、色…顔色光沢なり

一、力…気力健康なり

一、寿…寿命延永なり

一、楽…身体安適なり

一、詞清弁…言語清朗なり

一、消飢…飢えを消す

一、消渇…渇きを消す

一、除風…風邪を除く

一、除宿食…宿食(消化しないで胃にたまる)を除く

一、大小便通達なり…これ最も肝要なり

~ 城南宮 ~

無病息災・健康長寿を祈願していただく七草粥、本当に身体によいことがたくさんあるんですね。

2階に上がると、すぐに巫女さんが受付しているので、引換券を渡していよいよお粥をいただきます。

真っ白なお米の上の七草が綺麗です。

じっくりと焚かれていて、体に優しい味付けです。

食べ進めると、下からお餅が出てきました!これがまた美味しかったです!

祭館の2階から、神苑の梅の様子が見えるのですが、現在上の写真のような感じで、芽吹いて枝先がピンク色に染まってきているものの、花を見るにはまだ少し早いと言った感じです。

2月18日からは、花の絶景が堪能できる「しだれ梅と椿まつり」も開催されますよ!

「しだれ梅と椿まつり」は、2023年2月18日(土)~3月22日(水)

城南宮のしだれ梅と落ち椿については、下の記事でもご紹介していますので、読んでみて下さい。

城南宮アクセス・基本情報

【城南宮基本情報】

住所:京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町7

電話番号:0756230846

HP:http://www.jonangu.com/

開門時間:9:00~17:30

神苑拝観: 9:00~16:30(受付は16時まで)

拝観料:参拝無料(神苑大人800円※小人料金等別途あり)

アクセス:地下鉄烏丸線または近鉄京都線「竹田駅」から徒歩約15分

市バス「城南宮」バス停から徒歩約1分

車で行かれる場合は、京都南ICから約5分ほどです。

駐車無料があり、お正月や行事期間は約200台、それ以外の平日は約160台ほど駐車可能です。