京都の夏と言えば、何と言っても祇園祭と五山の送り火です。

今回は、「五山」つながりで、京都五山と五山の送り火についてご紹介します。

そもそも「京都五山とは何か?」や「五山といいながら、6つの寺院があるのは何故か?」

京都で五山と言えば、送り火がありますが、「五山の送り火との違いは?」など、解説していきます。

京都祇園祭については、下の記事で詳しくご紹介しています。

気になる方は、読んでみて下さいね。

京都五山(きょうとござん)とは

まずは、「五山」について。

「五山」とは、禅宗寺院の格式を表しています。

「五山」は、南宋の寧宗のころにインドの五精舎十塔所にならって創設された中国の制度で、鎌倉時代末期に日本に導入されました。

五山導入当初は、「鎌倉のみの寺院に限定されていた」という説や、「鎌倉と京都あわせて五つの寺院としていた」という説など、不明な点も多いようです。そして、五山の順位は時の権力者の思惑により何度か変わっています。

現在は、「京都五山」と「鎌倉五山」となっており、京都と鎌倉それぞれの禅宗寺院の格式が定められています。室町時代に、後醍醐天皇、足利尊氏、足利義詮によって「五山」が定められ、1386年に足利義満によって最終的に「鎌倉五山」と「京都五山」が定められました。

「鎌倉五山」については、以下の記事で詳しくご紹介していますので、参考にしてください。

京都五山の寺格

京都のガイドブックなどに「五山第何位」と書かれているのを目にしたこともあるかもしてませんが、五山は第何位と紹介されます。そして、6つの寺院があります。

「五山なのに6つ?」と疑問に感じますよね?

これは何故かというと、

五山を決め終えた後、足利義満が自ら創建した相国寺を五山に組み込むために南禅寺を別格の五山之上(ごさんしじょう)に昇格させたからです。その結果、5つではなく6つの寺となったわけです。

それでは、五山を順番にご紹介します。

● 【別格】南禅寺(なんぜんじ)

南禅寺 (なんぜんじ)は、臨済宗南禅寺派大本山です。

寺院の建物よりも、上の写真の「水路閣」を見たほうがピンとくる方が多いかもしれません。この水路閣を背によく2時間サスペンスドラマの撮影が行われていますね。

● 【第一位】天龍寺(てんりゅうじ)

天龍寺は、臨済宗天龍寺派大本山です。

京都嵐山にあり、「古都京都の文化財」としてユネスコ世界遺産に登録されています。

「曹源池庭園(そうげんちていえん)」がとても有名です。

● 【第二位】相国寺(しょうこくじ)

相国寺は、京都市上京区にある臨済宗相国寺派大本山です。

京都の観光名所として有名な「金閣寺(鹿苑寺)」と「銀閣寺(慈照寺)」は、実は相国寺の山外塔頭(さんがいたっちゅう)です。

塔頭(たっちゅう)とは

1 禅宗で、大寺の高僧の死後、弟子がその徳を慕って墓の塔の頭(ほとり)に構えた寮舎。

2 大寺院の敷地内にある小寺院や別坊。脇寺(わきでら)。

weblio辞書より引用

もしかしたら「相国寺よりも知っている方が多いんじゃない?」と思うほど有名な「金閣寺(鹿苑寺)」と「銀閣寺(慈照寺)」の方が、脇寺なんて驚きです。

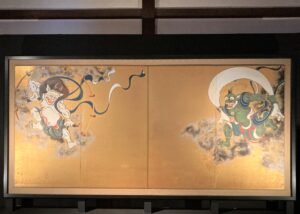

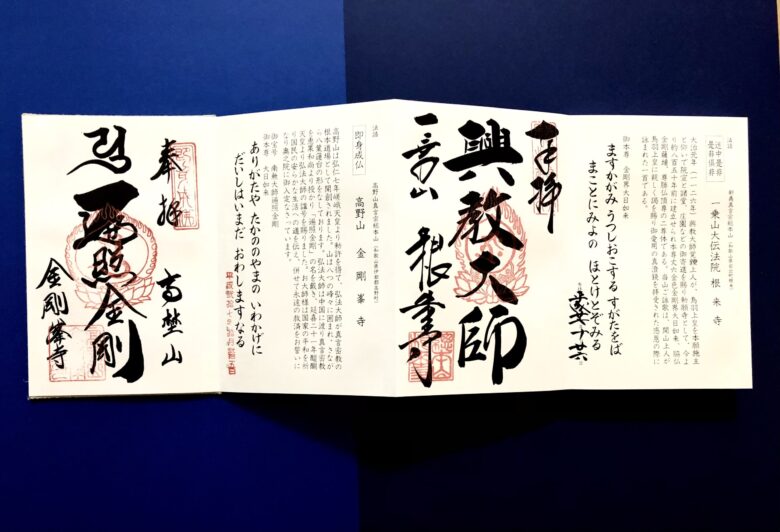

● 【第三位】建仁寺(けんにんじ)

建仁寺(けんにんじ)は、京都市東山区にある臨済宗建仁寺派の大本山です。

小泉淳作によって、創建800年を記念して天井に描かれた「双龍図」は、圧巻です。

● 【第四位】東福寺(とうふくじ)

東福寺は、京都市東山区にある臨済宗東福寺派大本山です。

25か寺の塔頭(山内寺院)を有する非常に大きな寺院です。紅葉の名所として有名で、「東福寺の伽藍面(がらんづら)」とも呼ばれます。新緑の頃の紅葉も見ごたえありますよ。

● 【第五位】万寿寺(まんじゅじ)

万寿寺は、京都市東山区にある臨済宗東福寺派です。

万寿寺は、実は第四位の東福寺の塔頭で、非公開の寺院ため拝観はできません。

以上が、京都五山の6寺院となります。

京都の夏の風物詩「五山の送り火」とは?

京都で五山と言われると、正直最初に思い浮かんだのは「送り火」という方も多いのではないでしょうか?

同じ「五山」という言葉が使われていますが、「五山の送り火」の「五山」は、字のとおり、五つの山を指しています。

ですので、今回解説している「京都五山」とは全く別物です。

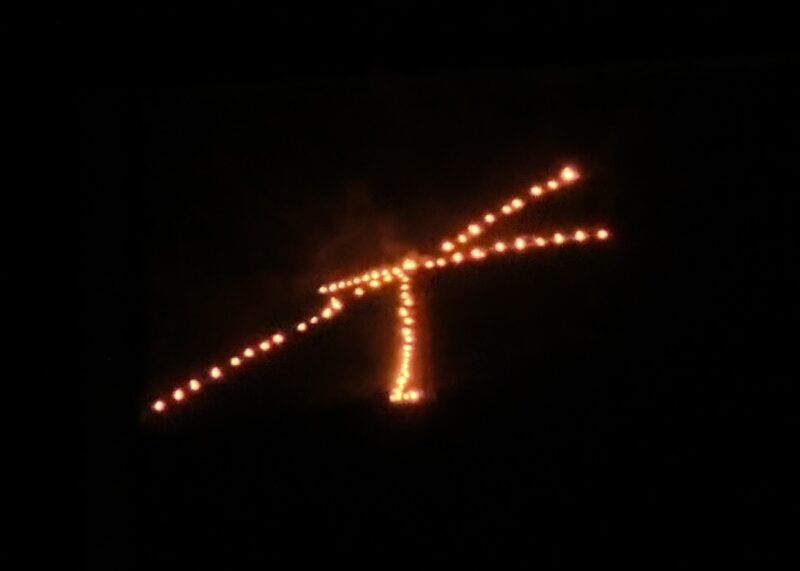

京都の「送り火」は、毎年8月16日に京都の五つの山で行われるかがり火で、お精霊(しょらい)さんと呼ばれる死者の霊をあの世へ送り届けるとされる京都の伝統行事のひとつです。

葵祭(あおいまつり)・祇園祭(ぎおんまつり)・時代祭(じだいまつり)とともに「京都四大行事」と言われています。

五山の送り火の「五山」

五山の送り火は、行われる日は毎年8月16日と決まっています。

かがり火が焚かれる五つの山も決まっています。

どの山にどんな形のかがり火が焚かれるかも決まっています。

そして、火を点火する時間も決まっているんです。

以下にまとめてみました。

| かがり火の形 | 山 | 点火時間 | 場所 |

| 大文字(だいもんじ) | 如意ヶ嶽(大文字山) | 20時00分 | 京都市左京区浄土寺 |

| 松ヶ崎妙法(まつがさきみょうほう) | 西山及び東山 | 20時05分 | 京都市左京区松ヶ崎 |

| 船形万灯籠(ふながたまんどうろう) | 船山 | 20時10分 | 京都市北区西賀 |

| 左大文字(ひだりだいもんじ) | 大文字山 | 20時15分 | 京都市北区大北山 |

| 鳥居形松明(とりいがたしょうめい) | ・曼荼羅山 | 20時20分 | 京都市右京区嵯峨鳥居本 |

NEWSなどの映像で、一番目にするのは最初に点火される「大文字(だいもんじ)」ではないでしょうか。「五山の送り火」よりも「大文字焼き」と覚えている方もいらっしゃるかもしれません。

以前かなり遠くから、大文字の送り火を見たことがありますが、点火から少しずつゆっくりと火が広がっていき、ゆらゆらと揺れながら大きな一文字が完成していく様は、なんとも幻想的でした。

まとめ

今日は、京都五山についてお届けしました。

では、まとめです。

「京都五山」とは、京都の禅宗寺院の格式を表している。

「五山の送り火」とは、京都の五つの山で行われるかがり火。死者の霊をあの世へ送り届ける京都伝統行事のひとつ。

いかがでしたでしょうか。

京都には、見どころ沢山の神社仏閣がまだまだありますよ。